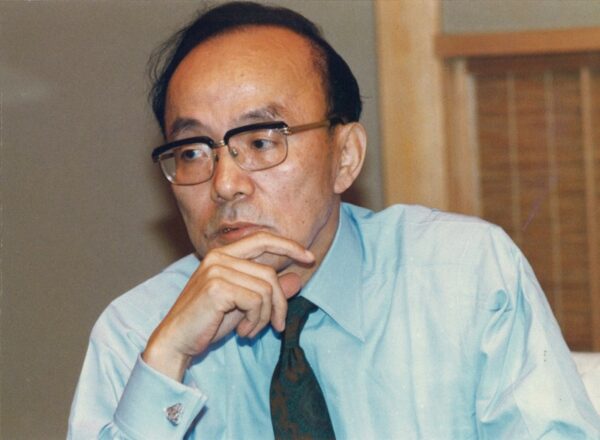

作者「遠藤周作」について

日本の敗戦後に生まれた文学を「戦後文学」と呼んでいる。

戦後文学には、おもに作家自身の「戦争体験」をモチーフにした作品が多い。

そんな中で、主に作家自身の「日常」とか「生活」をモチーフにした、「私小説」的な内容を書く人たちが現れた。

彼らはまとめて「第三の新人」と呼ばれている。

遠藤周作というのは、その「第三の新人」の代表格だ。

以下、簡単に略歴を示そう。

- 3歳・・・父の転勤により、満州「大連」での生活を始める

- 9歳・・・父の不倫などが原因で両親が不仲になる。

- 10歳・・・両親が離婚。母に連れられ帰国。兵庫県へ移り住む。

- 12歳・・・母がキリスト教に入信。周作も受洗。キリスト教徒になる。

- 19歳・・・学業不振で浪人。母に経済的な負担をかけまいと上京。すでに帰国していた父を訪ね 再び生活を共にする。

- 20歳・・・慶應義塾大学文学部に入学。(それが原因で父から勘当)

- 30歳・・・母が急死。

- 31歳・・・本格的に作家活動を始める。

- 32歳・・・芥川賞受賞。

- 34歳・・・代表作『海と毒薬』を発表

- 43歳・・・代表作『沈黙』を発表

と、とりあえず、ここまで書けば、今回は十分。

さて、ここで、強調しておきたい箇所は3点。

それは、

- 10歳の頃に、父と母が「離婚」している点。

- 12歳の頃に、母のすすめで「キリスト教徒」になっている点

- 30歳の頃に、「若くして母が死んでしまった」点

である。

これらは、『影法師』という作品を考察する上で、重要な情報となってくる。

なお、遠藤文学の中では、すでに絶版になってしまい、入手困難なものも少なくない。

が、kindleなら、販売されているものが多いので、遠藤周作の作品をよむならkindleがおすすめ。

また、こちらで「Kindle」のメリットについて詳しく紹介しているので、ぜひ参考にして欲しい。

登場人物とあらすじ

先ほど、「第三の新人」の特徴として、

「作家自身の『日常』や『生活』を扱った、『私小説的』な作品を書いた」点

をあげた。

本書『影法師』も、遠藤の「私小説」と考えることができる。

上記の「略歴」と照らし合わせてみても、遠藤と主人公との間に共通点が多いからだ。

まずは、主な登場人物について、以下にまとめる。

「僕」(語り手) 小説家。意気地なしで弱虫。幼い頃、母の影響で洗礼を受ける。渋谷のレストランで、6年ぶりの「貴方」を見かけたことをきっかけに、「貴方」へ手紙を書く。

「貴方」

元祭司。幼い「僕」にキリスト教を説いた。強い意志と、固い信仰を持っていたが、戒律を破り日本人の女性と結婚する。

「僕」の母

夫と離婚して、大連から帰国後に受洗。祭司である「貴方」に強く影響を受け、信仰に生きようとする。が、若くしてこの世を去る。

次に、あらすじについて、以下にまとめる。

- 「僕」は、渋谷の小さなレストランで、6年ぶりの「貴方」をみかける。

- 「僕」は気づかれないように、しばらく遠目で「貴方」の様子を伺っている。

- かつては屈強だった「貴方」だが、今は見る影もなく、痩せて老いていた。

- そんな姿を見て、「僕」は、「あの事件」について思いを馳せる。

- すると、「貴方」は、周囲に気づかれないくらいの素早さで、小さく十字を切った。

- それを見た「僕」は、(やっぱりそうだったのか)と、言い知れぬ感動を覚える。

- そして、「あの事件」について、「僕」は「貴方」に手紙を書く。

- この作品は、「僕」から「貴方」への、「書簡体」である。

- 手紙の中では、「あの事件」を中心とした、過去が回想される。

「あの事件」とは、「貴方」が戒律をやぶり、日本人女性と結婚し、姿を消したという出来事だ。

「僕」は、その事件を起こした「貴方」や、亡き「母」の姿を思い出しながら、「人間の悲しみ」や「信仰」について考えていく。

この作品は、遠藤周作の文学を語る上で、とても重要な視点を読者に提出している。

なぜなら、この「貴方」は、遠藤周作の作品の中で、形を変えて何度も登場しているからだ。

僕はあなたのことを、小説家になってから三度、人に分からぬように変形させて書いています。貴方は、あの事件以来、僕にとって長い間、文字通り重要な作中人物でした。

では、具体的に、「貴方」が姿を変えたという登場人物とは誰なのか。

一年前ある長い小説を書きながら、しばしば、僕はこの偶然を考えました。その小説の中で僕はくたびれ、疲れ果て、そして摩滅してへこんだ踏絵のキリストの顔と(以下省略)

『影法師』が書かれたのは、1967年。

その1年前は1966年。

その年に発表された長編とは、「日本人にとって信仰とはなにか」を問うた、不朽の名作、すなわち、『沈黙』である。

「貴方」を変形させたという「3度の内の1つ」は、上記のことからも、間違いなく『沈黙』の主人公、ロドリゴだと断定できる。

ということで、『影法師』おける「僕」と「貴方」の関係を読み解くことで、遠藤文学の本質を理解することにつながると思われる。

さらに、遠藤文学をつらぬく大きなテーマに

「母」

というものがある。

そんな「母」が、『影法師』についても、重要な意味をもつ人物として登場している。

貴方を語り、母を語るということがこんなにむつかしいことだと今更のように思います。

(中略)

それほど貴方と母とは僕の人生にひっかかり、その根を深くおろして離れない。やがて僕は自分の小説のなかで貴方と母とが僕に与えてくれた痕跡と、その本質的なものを語ることができるでしょう。

以上のことからいえること。それは、

遠藤周作の文学の根幹に「母」と「貴方」がいる

ということだ。

そこで、この記事では、以下の2点について考察していく。

- 「母」が「僕」に与えた痕跡

- 「貴方」が「僕」に与えた痕跡

考察①「母」が「僕」に与えた痕跡

「母」が「僕」に与えたものは何か。

まず、大前提がある。それは、

「僕」自身、それを理解できていないこと だ。

むしろ、理解できていないから、「手紙」を書いているんであって、ぼくがそこに結論を下すというのは、あまりに不遜な所業である。

が、そう言っていては、何も始まらない。

だから、その「不遜さ」を自覚した上で、ぼくがむりやり結論を与えてみる。

それが、以下の3つだ。

- キリスト教

- 母への罪悪感

- 母への恋慕

ここからは、もう少し詳しく物語の筋を追い、「僕」と「母」の関係について確認をしたい。

幼い頃、「僕」は「父」と「母」の3人で、大連で生活をしていた。

しかし、激しい性格の母が原因で、夫婦は離婚。

「僕」は「母」に連れられ、日本へ帰国することになる。

「母」は、パートナーを失った孤独と悲しみを埋めるように、キリスト教徒になった。

それが大きなきっかけで、「僕」も洗礼を受けることになる。

これが、「母」が与えた目の1つ目、

「キリスト教」

である。

さて、そんなある日、「僕」は盲腸炎にかかり入院してしまう。

「僕」、「母」、「伯母」が集まる病室、そこに1人の神父が現れる。

その神父こそが「貴方」だった。

「貴方」は「僕」がこれまで会ってきた、線の細い神父達とは違い、筋骨隆々のたくましい肉体を持っていたので、「僕」は驚いてしまう。

がっしりとした体を真っ白なローマン・カラーのついて手入れの行き届いた黒服に身をつつみ、栄養のいい顔に紳士的な微笑をうかべた貴方は、ぼくら3人の日本人をどきまぎさせるのに充分でした。

しかも、「貴方」は、強い肉体を持っているだけではなかった。

「強い意志」や「揺るぎない信仰心」など、強固な精神力ももっていたのである。

そんな神父に対して、「母」はどんどん惹かれていく。

そして、彼女自身の信仰も、どんどん強固なものになっていく。

姉にすすめられ、一時の孤独をまぎらわすため通い出したキリスト教が、今は母にとって本当のものになりはじめました。

(中略)

そしてその頃から彼女の生活が一変しました。まるで修道女と同じようにきびしい祈りの生活を自分に課し、僕にも課したのです。

しかも、「貴方」からの影響を強く受けた「母」は、「僕」が中2になるころ、彼女の理想を押しつけてくるようになっていた。

「あの人みたいな、立派な神父になれ」というわけだ。

「そんなことで、神父さまのようになれると思うの」

神父様とは貴方のことでした。貴方が彼女にとって、僕の未来の理想像であり、そうならねばならぬ人間像になったのです。

「母」の理想を押しつけ続けられる日々。

しかし、「僕」の反発は、直接「母」や「貴方」に向けられることはなかった。

「自堕落な生活」を送ることで、間接的に2人に反抗しようと思ったのである。

貴方のように自分の信仰や生き方に深い信念と自信をもって生きる男に息子を仕立てようとする母に対する反抗から、僕はわざと勉強を怠りできるだけ劣等生になろうとしました。

こうして、どんどんと自堕落になっていく「僕」

だけど、こういう、自分自身を欺くような生活の中で、彼は次第に「母」に対して罪悪感を抱くようになる。

「母」が死んだのは、そんな時だった。

母が死んだ時刻、僕は友だちと映画を観にいっていました。その頃、予備校に行くといっては彼女をだまし、1日の大半を友だちを三宮の喫茶店や映画館で過ごしたのです。

この「母」を裏切った日々は、「僕」の心に大きな影を落とし、その後も「僕」の良心を苛んでいくことになる。

と、いうことで、「母」が「僕」に与えた大きなものの2つ目、

「母に対する罪悪感」

である。

それだけではない。

同時に、「母」は「僕」へ、「満たされない思い」も与えていた。

「母」は「僕」に、「立派な神父」になることを、執拗なまでに求めてきた。

しかし、元来「僕」の性質は「意気地なしの弱虫」である。

しかし、「母」は、そんな弱い「僕」を認めようとはしない。

繰り返し「強くなれ、強くなれ」と、叱りつけるばかりだ。

だから、「僕」は、「母」から「ありのままの僕」を、まるっと受け止められたという経験がない。

そんな中、「母」が突然 死んでしまうわけだ。

当然、「僕」のうちには、「母への満たされない思い」が残ることになる。

そして、それは

「母への恋慕」

へとつながっていくことになる。

以上。

「母」が「僕」に与えたもの、それは、

- キリスト教

- 母への罪悪観

- 母への恋慕

ということになる。

スポンサーリンク

考察②「貴方」が「僕」に与えた痕跡

大前提パート2がある。それは、

「僕」自身、それも理解できていない ということ だ。

それは考察①と同じ。

理解できていないから、「手紙」を書いているワケだ。

今回も、不遜な所業パート2を犯し、ぼくがムリヤリ以下に結論づけてみる。

それが、この2つ。

- 「人間とは何か」という問い

- 「信仰とは何か」という問い

すでに紹介したが、「僕」が初めて会った「貴方」は、「がっしりとした体」つきをしていた。

さらに「手入れの行き届いた黒服」に身をつつみ、紳士的な微笑を浮かべていた。

外見からして、立派で理想的な神父だったのだ。

それは内面も同様だった。

「軍人教育」を受けたという「貴方」は、強固で確かな「精神」の持ち主で、自己鍛錬を怠らない人格者であった。

「人間は強くならねばならぬ。努力せねばならぬ。生活でも信仰でも自分を鍛えねばならぬ」

貴方はそう口には出して言いませんでしたが、実生活でそれを実践していました。

(中略)

非難の余地は少しもなかった。誰もが貴方を(母と同じように)立派な方だと尊敬した。たった、1人、僕だけが子ども心にも、その非難の余地のない貴方に苦しみ始めたのでした。

そんな「貴方」もまた、「僕」に対して「立派な人間」になるように求めてきた。

「僕」は、「母」のすすめによって、「貴方」の寄宿舎で生活を始めることになる。

だけど、そこでの生活は、肉体的に辛く、苛酷なものだった。

そんな寮生活に耐えられない「僕」

それに対して、「貴方」は強い姿勢で叱責をした。

「出て行け」

大声の日本語で叫びました。貴方がそんなに顔を真っ赤にして怒鳴ったのは初めてでした。

そんな「貴方」は、「僕」の目にこう見えた。

屈強で

力強く

強い意志と揺るぎない信仰を持ち

弱気者に厳しい

正真正銘の「強者」

だけど、そんな強い「貴方」だが、「あの事件」を起こすことになってしまう。

ある日「僕」の耳に、こんな噂が飛びこんでくる。

貴方について馬鹿馬鹿しい噂が僕の耳に入ってきたのはその頃からでした。実に貴方を知らぬくだらぬ悪口でした。貴方が聖職者でありながら日本人の1人の女と限界をこえた交際をしているというゴシップです。

にわかには信じられない「僕」

「貴方」についての「噂」を聴く度に、ムキになって抗議をしたのには理由がある。

なぜ、「僕」はムキになって、「誰がなんというと、俺はあの人を信じる」とまで、訴えねばならなかったか。

それは、「貴方」が否定されることは、同時に「母」が否定されることになるからだった。

もしもゴシップが本当ならば、彼の人格を心から信じ、信仰に生きようとした「母」の人生が、無意味なものとなってしまう。

だからこそ、「僕」は自分に言い聞かせるように、「貴方」のゴシップを信じようとはしなかった。

しかし、3ヶ月後、

「貴方が進学校を出た」という決定的なニュースを「僕」は耳にする。

あれほど、強くて確かな信仰を持ち、だれからも尊敬された「貴方」が、戒律を破り、女性と駆け落ちをした。

これは一体どういうことなのだろう。

なぜ「貴方」は、信仰に背くようなことをしたのだろう。

どんな思いで「女性」と関係をしたのだろう。

本当の「貴方」とは、どういう人間だったのだろう。

これらの「貴方」に関する問いは、「僕」のうちに渦巻いていく。

そして、次第にこう一般化されていっただろう。

人間って、なんなんだ?

そう、これが「貴方」が「僕」に与えた痕跡の1つ目、

「人間とは何か」という問い

である。

そして、「僕」は、「貴方」と別れた6年間というもの、ずっとそのことばかり考えてきたと言っていい。

そして、物語の冒頭につながる。

ある日、「僕」は、渋谷の小さなレストランで久しぶりの「貴方」を見かける。

そして、距離をとって、「貴方」の様子をうかがう。

かつての屈強の祭司の面影は、もはやみじんもない。

くたびれた格好で、悲しげな表情をする老人がそこにいた。

そのとき、「僕」は、「貴方」の小さな動作を目にすることになる。

貴方は椅子をきちんとひいて姿勢をただすと指を胸まであげ、皆にみられぬくらいの早さで十字をきった。僕はそのとき、言い知れぬ感動をおぼえました。

(そうか)

そんな感動でした。

(やっぱりそうだったのか)

この「やっぱり」という思いは、どこに根ざしているのだろう。

きっと「僕」は、6年間こう考えていたはずだ。

「あの人は、信仰をすてたわけじゃない。」

なぜなら、「貴方」を否定することは、「母」を否定することにもなる。

「母」を否定することは、「僕」の半生を否定することにもある。

だからこそ、「僕」は「貴方の信仰」を信じないわけにいかなかった。

そんな「僕」の想いに答えるように、「十字」を切った「貴方」

その「貴方」には、かつての「強さ」や「立派さ」は微塵もない。

くたびれた身なり、弱々しい表情、悲しそうな眼・・・・・・

それは、これまで「僕」が出会ってきた「弱く惨めな人間」たちの影法師とつながるものだった。

「貴方」のくたびれた姿、それに重なる影法師。

そこには、「宗教」や「信仰」の本当の姿を教えてくれる何かがあった。

「僕」は手紙の中でこう言っている。

貴方がもはや、自信と信念に満ちた強い宣教師としてではなく、灯をつけたビル、おむつを干したアパートの間にはさまって、もはや、人生を高みから見下ろし裁断するひとではなく、貴方が棄てた犬の悲しい眼と同じ眼をする人間になったことを考える。

(中略)

貴方のかつて信じていたものは、そのためにあったのだとさえ思う。あるいは貴方はもう知っているのではないか。

「貴方」が「僕」に与えた痕跡2つ目、それは、

「信仰とはなんだろう」という問い

である。

「僕」は問い続ける。

「信仰」とは、熱心に戒律を守り、力強く布教することなのだろうか。

「信仰」とは、自らを強い者に鍛え上げ、弱い者を裁くことなのだろうか。

そして、そういう「強い者」だけが、神に救われていくというのだろうか。

いや、きっとそうではない。

「信仰」とは、そうした挫折の先にあるものなのだ。

「神」は「弱いもの」をこそ哀れんでいるのだ。

「神」は「惨めなもの」こそ救おうとしているのだ。

「神」は、信仰に挫折した「弱く惨めな人間」のためにいるのだ。

「僕」のうちに、そんな予感が芽生える。

そして、筆は置かれ、物語は終わる。

こうして、「貴方」が「僕」に与えたもの、それは、

- 人間とは何か

- 信仰とは何か

そんな2つの問いだった。

スポンサーリンク

まとめ

以上を踏まえ、記事をまとめる。

まとめるのは次の2点。

- 『影法師』を貫くテーマとは何か

- 『影法師』とその他の作品との関連について

まず、『影法師』を貫くテーマは、遠藤文学の2大テーマといえるものだ。

すなわち、

母

信仰

である。

もちろん「僕」は、人間としての「母」を確かに求めていた。

が、それは遠藤文学においては、次のような言葉で象徴化、一般化される。

人が安らげる場所

人が帰っていける場所

人が受容される世界

人が許される世界

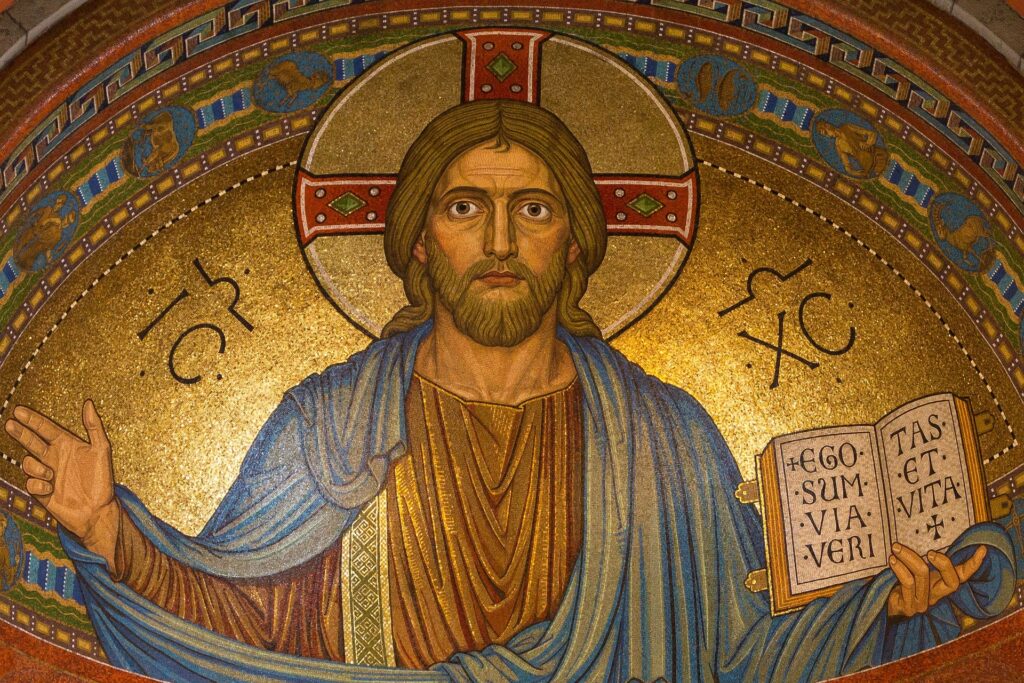

そして、言うまでもなく、それらは遠藤周作にとって「キリスト」だった。

そして、この「母」というテーマは、「信仰」というテーマにつながっている。

遠藤周作にとって、「信仰」とは、決して強者のためのものではない。

「信仰に挫折した者」

「信念を捨ててしまった者」

「人を裏切った者」

そういう、弱者の「悲しみ」とかすかな「祈り」

『影法師』の「貴方」は、みすぼらしい姿で、小さくすばやく「十字」を切った。

あれが、信仰なのだ。

そこから、信仰や宗教は、始まっていくのだ。

遠藤周作は、そう考えている。

そして、彼のその宗教観が、強く描かれているのが、代表作『沈黙』だ。

『影法師』と『沈黙』は、とても関連性が強い。

激しい弾圧によって、棄教を余儀なくされる祭司ロドリゴ。

彼は「踏絵」の前に立ち、足下をみつめる。

そこにあるのは、彼が生涯をかけて信じ、愛し、崇め、大切にした方の顔だ。

躊躇いながらも、そっと足をかけようとしたまさにとき。

ふいにロドリゴの耳に、あの方の声が響く。

「踏め」

「おまえの足の痛みは、わたしがよく分かっている」

「おまえの悲しみをしるために、わたしがいるのだ」

『影法師』には、ここまではっきりと、「許すキリスト」の姿は描かれていない。

だけど、信仰に敗れた「弱者」にこそ、「キリスト」は存在しているのだという遠藤周作の思いが、作品にはしっかりと表れている。

『沈黙』の「ロドリゴ』の悲しみと孤独は、『影法師』の「貴方」の悲しみと孤独である。

そして、彼らの「悲しみ」と「孤独」こそ、遠藤周作が生涯をかけて考え続けた「人間の真実」だったと、ぼくは思う。

そんな人間を悲しむ存在が、きっとどこかで見てくれている。

そう思えたとき、人は悲しみに満ちた一生を、きちんと生き切ることができる。

遠藤周作の作品には、そういう小さな小さな、希望の光がともっている。

「Kindle」で近代文学が読み放題

電子書籍Kindleには「Kindle Unlimited」という「定額読み放題」のサービスがある。【 KindleアンリミテッドHP 】

サービスを利用すれば、こちらも夏目漱石や、谷崎潤一郎、志賀直哉、芥川龍之介、太宰治など 日本近代文学 の代表作品・人気作品が月額980円で 読み放題 になる。

その他にも 現代の純文学、エンタメ小説、世界文学、哲学書、宗教書、新書、 ビジネス書、漫画、雑誌などなど、読み放題の対象は実に 200万冊以上。

読書好きであれば十分楽しめるサービスだといっていい。

Audible同様、こちらも30日間の無料体験ができるので、Audibleと合わせて試してみることをオススメしたい。

興味のある方は、以下のホームページからどうぞ。

・

・

・

なお、サービス自体は、スマホやタブレットがあれば誰でも利用が可能だけれど、できるなら専用端末を購入して快適に読書をしたいところ。

端末「Kindle」の具体的なメリットは次の6つ。

- 書籍の品揃えが豊富

- 書籍購入がスピーディー

- 書籍の管理がしやすく 持ち運びが便利

- 安く書籍を手に入れられる

- Unlimited登録で200万冊以上読み放題

- Unlimitedは30日間 完全無料で試せる

「遠藤文学」のおすすめ

最後に、記事の中でも触れた遠藤周作のキリスト観や宗教観がよくわかる、オススメの本をいくつか紹介したい。

なお【 Kindleアンリミテッド 】で遠藤周作の代表作が読み放題となるので、ぜひチェックしていただければと思う。

『沈黙』

遠藤周作の「母性的キリスト観」が描かれた問題作。

「さばく神」ではなく、「ゆるす神」の存在が、描かれている。

日本人にとって「キリスト教」とは何か、「救い」とは何かを問うた、宗教文学の最高峰。

考察・解説・あらすじ『沈黙』(遠藤周作)ー日本人にとって宗教とはー

『深い河』

遠藤周作の晩年の作品にして、遠藤文学の集大成とも言える傑作。

「すべてを包み込む大いなる生命」という彼の宗教観が描かれている作品。

日本を代表する、第一級の宗教文学と言える。

考察・解説・あらすじ『深い河』(遠藤周作)ー宗教・信仰・人生ー

『海と毒薬』

遠藤周作の代表作の1つ。

九州大学病院の日本人医師による、米軍捕虜に対する生体解剖を扱った本作。

神を持たない日本人にとっての「罪の意識」や「倫理」とはなにかを問いかけた作品。

解説・考察『海と毒薬』ー日本人とは何か?タイトルの意味は?ー

『侍』

設定としては、もっとも『沈黙』に近い作品。

藩主の命令でローマへ行き、洗礼を受けキリシタンになった「侍」

彼が故国へ帰ったとき、日本ではキリシタン禁制をとり、鎖国となったていた。

そして、「侍」に待っていたのは、あまりに理不尽な結末だった。

「人生の同伴者」としてのキリストを描いた作品。

最後のシーンがとても印象的。

『イエスの生涯』

『キリストの誕生』

そもそも、イエスってどんな人?

キリストって、イエスと違うの?

聖書には何がかいてあるの?

という、キリスト教の大事な部分がよくわからないという人に超おすすめ。

聖書を読むのは正直とても大変なのだが、こちらの2冊は文学的なアプローチで基本的なところが理解できる。

なにより、遠藤周作のキリスト教理解がよくわかる作品だ。

「Audible」で近代文学が聴き放題

今、急激にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。【 Audible(オーディブル)HP 】

Audibleを利用すれば、夏目漱石や、谷崎潤一郎、志賀直哉、芥川龍之介、太宰治など 日本近代文学 の代表作品・人気作品が 月額1500円で“聴き放題”。

対象のタイトルは非常に多く、日本近代文学の勘所は 問題なく押さえることができる。

その他にも 現代の純文学、エンタメ小説、海外文学、哲学書、宗教書、新書、ビジネス書などなど、あらゆるジャンルの書籍が聴き放題の対象となっていて、その数なんと12万冊以上。

これはオーディオブック業界でもトップクラスの品揃えで、対象の書籍はどんどん増え続けている。

・

・

今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、気軽に試すことができる。(しかも、退会も超簡単)

興味のある方は以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。

・

・

コメント