はじめに「町屋良平と小説」

『ほんのこども』(町屋良平)は、2022年に野間文芸新人賞を受賞した長編小説だ。

「くるまの娘」(宇佐見りん)や、「ミシンと金魚」(永井みみ)といった佳作を退けての受賞となった本作だが、はっきりいって「恐ろしく難解」な作品となっている。

町屋良平といえば、もともと難解で独特な世界観を描く作家なのだが、本作の難解さといったらこれまでの作品の比じゃない。

それもそのはず。

そもそもこの作品は、読者から解釈されることを徹底的に拒んでいるからだ。

というより、過去の町屋作品を読むと分かるのだが、彼は創作の中で、いわゆる「普通の小説」というものを徹底して退けてきた。

近年の作家で、町屋ほど「小説」や「言語」に対して問題意識を持つ作家を僕はしらない。

町屋良平という作家は「小説」や「言語」に対して批判的な作家なのだ。

本作でもそのスタンスは変わらない。

いや、これまで以上に「小説」や「言語」への問いは切実さを増している。

僕は本作を読みながら、

「町屋良平め、ついに本腰入れて“言語”を破壊しにかかってきたな」

と何度も何度も感じ入った。

この記事では、『ほんのこども』について、おそらく多くの読者が疑問に思った点について、僕なりに解説をしようと思う。

が、本作を読んだことのない方には、この記事は一ミリも理解できないと思うので、ここまで読んで興味を持った方は一読して記事に戻ってきてほしいと思う。

既読の方は、ぜひこのままお付き合いください。

「あべくんの文体」について

作中の「私」(町屋良平)は、過去の同級生の「あべくん」の文体に惹かれているが、それはなぜか。

シンプルかつ分かりやすく言えば、

「あべくんの文体が、社会通念や常識に汚されていないから」

ということになる。

あべくんの文体について、作中では次のように説明される。

よみかえすほどに不思議な文章だ。悪文といってよいほど文法にとらわれない助詞や修辞をまぜながら、たしかにある時ある場そこにあったものとしての強い感じがあり、それでいて詩行からばっすいされたものとはあきらかに違う。(単行本P49より)

あべくんの文体は、いわゆる「普通」のそれではなく、社会通念や常識に照らし合わせてみれば、正真正銘の「悪文」である。

ここで重要なのは、あべくんがそれを「意図せず」に使っている点だ。

ここに、あべくんが持つ宿命がある。

では、あべくんの宿命とは何か。

結論から言えば、次の3つで説明できる。

- 自己同一性がないこと。

- 他者を喪失していること。

- 社会性がないこと。

読者があべくんに対して抱く強烈な違和感、それを言語化すれば上記の3つあたりだろう。

明らかに周囲とコミュニケーションがとれないあべくんだが、作品の随所で「アイデンティティの危機」にあることが、自らによって語られる。

それに、まるでサイコパスのように他者を傷つけもするし、会話も全般を通してたどたどしく不自然である。

こうした「3つの欠如」が、あべくんの持って生まれた「宿命」であり、あべくんを犯罪者にし、挙句に自死させてしまった最大の要因だといっていい。

スポンサーリンク

「あべくんと暴力」について

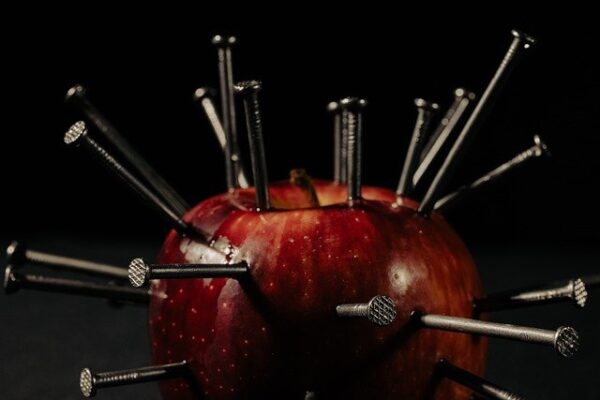

あべくんの「3つの欠如」が生む弊害の1つに「暴力」が挙げられる。

暴力団になり、交際相手を刺殺し、そして自死するあべくん。

なぜ彼はそこまで「暴力」に走ってしまうのか。

その結論は、

「あべくんは暴力によって他者を取り戻そうとしているから」

ということになる。

もっとザックリ言えば、

「あべくんは、暴力によってしか人と繋がれなかったから」

ということになる。

作中のこんな一文を引いてみよう。

あべくんはやさしく他の人体を壊す。恋をするみたいに。(単行本P115より)

この一文が、あべくんと暴力の関係をよく表わしている。

あべくんにとって「暴力」とは「他者への求愛」なのである。

交際相手である加賀に対して凄惨な暴力を加えてしまうのも、あべくんが加賀と繋がろうとしているからに他ならない。

ここでやや脱線するが、町屋良平の作品には「言語」のほかに、「身体性」への強烈な問題意識が表れている。

たとえば『青が敗れる』や『1R1分34秒』で描かれた「ボクシング」はその最たるものであるし、『しき』で描かれた「踊ってみた」もやはり「身体性」を扱ったものと考えていい。

なぜ、町屋は「身体性」にこだわるのだろうか。

その答えは、おそらく、

「“世界”や“他者”を取り戻す契機として、身体が持つ可能性を知っているから」

ということなのだろう。

改めていうまでもないが、僕たちが“他者”とコミュニケーションをとり、“他者”に触れ得るためには、「言葉」というものが必要不可欠だ。

多くの人たちが、「言葉」を通して社会通念や常識を体得し、「言葉」を通して相互理解をしていく。

言い換えればそれは、「言葉」がなければ他者と繋がることができない、ということになる。

では、そうした「言葉」をうまく扱えない人は、他者とどうやってつながりうるのだろうか。

その答えの1つが「身体」である。

ここで思い出されるのが、町屋作品の『しき』に登場する主人公の「弟」の存在だ。

彼は、ボキャブラリーの乏しさゆえに「暴力」に訴えかけてくるような幼さをもつ存在だが、そんな「弟」の姿は、「暴力」でもって他者と繋がろうとするあべくんの姿を彷彿とさせる。

なぜあべくんが、それこそサイコパスよろしく、他者に対して暴力を振るい続けるのかというと、「暴力を通して、他者と繋がろうとしている」からだといっていい。

それは、言い換えれば、「あべくんは他者を喪失してしまっている」ということであり、「あべくんは普通の言語を持っていない」ということでもある。

そして、あべくんが「小説」を書こうとしたのも、もちろん他者を取り戻そうとしたからだ。

だけど、あべくんには「普通の言葉」を獲得することができなかった。

だから、彼は「暴力」という手段によって、ひたすら他者を取り戻そうとした。

作中には、そんな彼のジレンマを語るこんな箇所がある。

どうして……もっと、

もっと「小説」を信じなかったの?

(中略)

どうして現実ではつめたい目で人体をどんどん殴って損なって、どうしてそんなふうにして、言葉にしなかったのだろう。(単行本P183より)

スポンサーリンク

「小説と“私”」について

ここまで、あべくんの「3つの欠如」すなわち、

- 自己同一性がないこと

- 他者を喪失していること

- 社会性がないこと

について解説をしてきた。

そんなあべくんの文体は、常識的に見て「悪文」であることも確認をしてきた。

さて、そんな悪文に「私」が惹かれてしまうのはなぜなのだろうか。

その結論を言えば、

「小説家としての私は、書くことで“言語以前”の世界に到達しようとしているのであり、あべくんの文体にその可能性を見ているから」

ということになる。

作中の「私」と、小説家「町屋良平」とを、ほぼイコールと考えてよいだろう。

とすると、町屋の文体のルーツは「あべくんの文体」にあると考えてよい。

本書『ほんのこども』には、小説家「町屋良平」の小説論として読むことができる。

以下に引用する箇所は、小説家「町屋良平」にとっての「理念」であると考えられる。

自分がかいた小説に共感されていたら私はその小説は失敗だったとおもってしまう。(単行本P175より)

町屋作品を一度でも読んだことのある読者なら、この言葉はストンと腑に落ちるのではないだろうか。

なぜなら、町屋作品は読者から「解釈」されることを拒んでいるような作品ばかりだからだ。

町屋良平の文体の特徴として、僕は次の2点を挙げたい。

- 日常的な文法を捨てている点

- 撞着的で論理性に乏しい点

たとえば、不自然な「てにをは」や、不可解な「修辞」、句点の少なさ、ひらがなの多さ、文構造の破綻などなど、上げだせばキリがないが、とにかく町屋良平の文体は、一般的に「読みにくい」文章だといっていい。

レビューなんかを眺めていると、この点をあげて「読みにくい」とか「稚拙だ」とか評されているようだが、もちろん、この文体は町屋が「あえて」採用しているものだ。

それは一体、なんのためなのか。

繰り返しになるが、それは、

「日常的な言葉を捨てて、言語以前の現実に到達するため」

である。

スポンサードリンク

「言語以前の現実」について

ここで“言語以前の現実”などと急に言われても、多くの方が困惑してしまう。

なので、“言語以前の現実”について簡単に説明しよう。

そもそも、僕たちは言語というフィルターを通して「現実」を認識している。

【 参考記事 分かりやすく解説『言葉とは何か』(丸山圭三郎)ーソシュールの言語観ー 】

たとえば、日本人であれば、蝶と蛾を区別して認識することができるが、フランス人は蝶と蛾を同一の概念として認識をしているという。

そうした事情は、日本語とフランス語、それぞれの語彙に依存している。

つまり、日本語には「蝶」と「蛾」という語彙があるが、フランス語にはそれがない。

フランス語には、蝶と蛾をひとまとめにした「パピヨン」という語彙しかないのだ。

こんな風に、僕たちは言語というフィルターを通してしか、現実を把握することができない。

もっといえば、言語は世界を認識するうえでの「制限」であり、僕たちが言語にとらわれている以上、「本当の現実の姿」を認識することはできないのだ。

この世界を語ろうとして「言語化」した瞬間、現実は、スルスルと僕たちの手のひらから零れ落ちていってしまうというワケだ。

だから、古今東西、多くの人々が、この「言語以前の姿」を追い求めた。

実は、宗教も、哲学も、芸術も、そして文学も、すべてはこの「言語以前の現実」に到達するための営みだといっていい。

【 参考記事 解説・考察「宗教とは何か」―宗教と哲学の違い、共通点を徹底解説― 】

そうした意味でも、町屋良平が小説でやろうとしていることも、「真実に触れたい」という人間の根源的欲求に根差すものなのだ。

町屋の眼に「あべくんの文体」は、まさにその根源的欲求に応える得るものとして映ったのだろう。

「母殺し と 心理学」について

本作の重要なモチーフとして、「父親による母親殺し」がある。

もしも本作が、ある種の「私小説」であり、あべくんが実在の人物であれば、件の事件も実際にあったことなのかもしれない。

だけど、僕は『ほんのこども』が扱っている問題を考えた時に、この「母親殺し」には重要な意味が込められているように思えてならない。

では『母親殺し』に込められた意味とは何か。

シンプルに図式化すると、次の通り。

「母殺し」 =「言語の獲得」 =「自己同一性と社会性の獲得」

さて、このように聞くと、文芸評論とか深層心理とか、構造主義とか、そうしたところに造詣のある方はすぐにピンとくるに違いない。

そう、これはフランスの心理学者「ジャック・ラカン」が提唱している内容である。

ここからは、ラカンの思想について簡単に説明をしたい。

当たり前だが、生まれながらに「僕は太郎だ」とか「私は花子だ」とか、そうした「僕(私)は〇〇だ」という意識を持っている人間などいない。

それが一体いつ、どのタイミングで、「僕(私)は〇〇だ」という意識を持つのか。

つまり、人間は「自己同一性」とか「主体性」といった感覚を、どのように獲得するというのか。

ラカンはそれを「言語」と「母親」との関係で明らかにした。

ラカンによれば、まず、人間が胎児のときは母親と一体化した状態であったという。

それは出産間もなくも、なんら変わらない。

赤ん坊にとって“自己”と“母親”は一体化したものであり、当然「僕」とか「ママ」といった認識なども持ってはいない。

彼の世界は、何の秩序もルールもない“混沌”や“違和”でしかなく、ただ目の前に生命活動を維持する母親の「乳房」だけがあるばかり。

ところが、赤ん坊が成長すると次第に“母親の乳房”を喪失することとなる。

そこに欠如(もしくは不在)が生まれる。

欠如が生まれて初めて、乳児は母を求め、乳を求める。

この時初めて「マー」などと叫びをあげる。

これが言語の始まりだと、ラカンは言う。

そして、この言語の獲得こそ、世界に秩序を与えることであり、社会性を獲得することであり、人間としての第一歩だと言う。

つまり、人間が”人間”になるためには「母親の喪失」が必要不可欠なのである。

赤ん坊にとって単なる“混沌”や“違和”でしかなかった世界は、「言葉の獲得」と同時に「じぶん」と「母親」の2つに分断され、その瞬間に世界は秩序を持ちはじめる。

そして、言葉を獲得すればしていくほど、世界はどんどん細かく分節されていく。

つまり、「言語の獲得」(母殺し)は、「自己同一性」や「社会性」への第一歩であり、人間としての始まりなのだ。

スポンサーリンク

・

「母親殺し と あべくん」について

『ほんのこども』において、「母親殺し」というのは、まさしく「あべくんが人間になる」ための重要な契機の暗示だった。

だけど、あべくんはとうとう「母親」を真の意味で殺すことができなかった。

それが理由に、あべくんは母親を失ってからも、依然として母親の呪縛にとらわれてしまっている。

それもそのはず、母親を殺したのは父親であり、あべくんとしては一方的に「母親」を奪われたような格好となる。

大人になってからも、ずっと母親の幻影を追い続けるあべくんは、ついに「母親」を乗り越えることはできなかったのだ。

いや、むしろ、彼は「母親を乗り越える」ことを強く拒んでさえいる。

つまり、あべくんは「自己同一性」も、「他者」も「社会性」も、すべてを拒み続ける人間として描かれている。

また、あべくんが「小説に書かれて解釈される」ことを極端に嫌い、最後に「私」を刺殺するのも、ここに由来していると僕は考えている。

「あべくんの悪文」には、そうした「母親を乗り越えられないあべくん」の姿が現れているのだろう。

そして、小説家「町屋良平」は、そうした「言語以前」にとどまろうとする「あべくん」と、彼が紡ぎだす「悪文」に惹かれたというわけだ。

「言語」、「暴力」、「母親」、「他者」、「私」、「悪文」、「小説」、本書に登場する全く無関係に見えるモチーフの1つ1つは、「言語以前の現実」といったテーマを入力することによって、点と点が線になるみたいに、キレイにつながっていく。

スポンサーリンク

おわりに「“ほんのこども”の意味」

以上、『ほんのこども』(町屋良平)について解説・考察を行ってきた。

最後に、タイトルの「ほんのこども」が意味することを僕なりに考察しておきたい。

作中では「ほんのこども」は、あべくんが入所していた「児童養護施設」の名前であるが、もちろん「ほんのこども」には象徴的な意味が込められていると考えていい。

その意味は3つある。

1、「ほんの子ども」 =言語や社会性に乏しい存在

2、「本の子ども」 =言語を獲得しようとする存在

3、「本(当)の子ども」 =言語獲得を拒み“言語以前”に留まろうとする存在

1の「ほんの子ども」については、文字通り「言語」が乏しく、暴力ばかりふるう「社会性」のない「未熟なあべくん」を表している。

そして、2と3については、1を起点とした「あべくん」の背反する性格を表している。

「自己同一性」や「社会性」、「他者」を獲得するためには、「言語」が必要であることは、この記事でも述べてきた。

あべくんもまた、それらを獲得するべく「言語」の獲得に努めてきたといってよく、その一つの表れが「読書」であり「小説」の執筆だった。

2の「本の子ども」とは、こうしたあべくんの姿、つまり「言語」を獲得し、自らの世界に秩序を与え、自らも「普通」になろうともがく姿を表していると考えられる。

これは「意識レベル」のあべくんの姿だといってもいいだろう。

だけど、一方で、あべくんは「無意識レベル」で言語を拒みつづけている。

それはまるで「母親との一体」にしがみつくように、彼は「言語」を「他者」を、そして「自己同一性」を否定し続けている。

「言語以前の現実」が、この世界の「本当の姿」だとすれば、無意識レベルであべくんは「本物」にしがみつこうとしていると考えていい。

3の「本(当)の子ども」とは、こうした「あべくん」の姿、つまり「言語」を拒絶し、世界と自己とが一体となった状態にしがみつこうとする姿を表していると考えられる。

そして、この3の態度こそ、宗教者、哲学者、文学者の態度と同じものなのだ。

さて、最後に少しだけ僕の感想を。

実は、僕もまた、この作品の読解に気力、胆力、集中力を使い果たした読者の一人だ。

それに、町屋良平の作品に、いつも言いようのない抵抗感とストレスを感じている読者の一人でもある。

だけど、彼の「理念」というか、彼の「問題意識」というか、彼が小説を通してやろううとしていることに対しては、強いシンパシーを感じている。

だから、彼の作品を手に取ってしまうのだ。

本書はまちがいなく、町屋作品の中でもっとも熱量の強い作品だ。

そして、誰にもマネのできない唯一無二の作品だと断言してよい。

そうした意味で、野間文芸新人賞にふさわしい作品だと僕は思っている。

僕は本書を読みおえた時、

「すげぇ! なんかすげぇぞ!」

と、その熱量のすさまじさに気持ちが高ぶった。

だけであえて言いたい。

たぶん、いや、間違いなく、本書は「売れない」

でも、いや、だからこそ、本書には「世間」や「社会」に迎合しない町屋良平の真実の“叫び”があり、そして、その“叫び”は、ある一定の読者の心に突き刺ささるのだと、僕は確信している。

『ほんのこども』の解説と考察は以上です。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

すき間時間で”芥川賞”を聴く

今、急速にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。

【 Audible(オーディブル)HP 】

Audibleを利用すれば、人気の芥川賞作品が月額1500円で“聴き放題”となる。

たとえば以下のような作品が、”聴き放題”の対象となっている。

『推し、燃ゆ』(宇佐見りん)や、『むらさきのスカートの女』(今村夏子)や、『おいしいご飯が食べられますように』(高瀬隼子) を始めとした人気芥川賞作品は、ほとんど読み放題の対象となっている。

しかも、芥川賞作品に限らず、川上未映子や平野啓一郎などの純文学作品や、伊坂幸太郎や森見登美彦などのエンタメ小説の品揃えも充実している。

その他 海外文学、哲学、思想、宗教、各種新書、ビジネス書などなど、多くのジャンルの書籍が聴き放題の対象となっている。

対象の書籍は12万冊以上と、オーディオブック業界でもトップクラスの品揃え。

今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。

・

・

コメント