【 参考 各時代の詳しい解説 】 ・解説【奈良時代まで(上代)の日本語】 ・解説【平安時代(中古)の日本語】 ・解説【鎌倉時代(中世前期)の日本語】 ・解説【室町・安土桃山時代(中世後期)の日本語】 ・解説【江戸時代(近世)の日本語】 ・解説【明治時代(近代)の日本語】 ・まとめ【日本語の歴史と変遷】(奈良時代から現代まで)

はじめに「日本語の歴史を学ぶ」

突然だけれど、あなたは日本語について、どれくらいのことを知っているだろうか。

普段なにげなく使っている日本語だけれど、そこにどんな歴史があるのか、どのように変化してきたのかについて、考えたことがあるだろうか。

おそらく、多くの人がそんなことを考えずに日常を送っていることと思う。

だけど、日本語というのは知れば知るほど興味深く、いまでも解明されない多くの謎を持つ魅力的な言語なのだ。

さて、この記事にたどりついたあなたは、少なくても「日本語の歴史」を知りたいと思っている日本語に興味のある人なのだと思う。

この記事では、そんな人の好奇心を満たすべく、「室町・安土桃山時代(中世後期)の日本語」について分かりやすく丁寧に解説をしている。

お時間のある方は、ぜひ、最後までお付き合いください。

室町・安土桃山時代の特徴

一般大衆の誕生

室町~安土桃山時代の日本語について解説をする上で、まず、この時代の特徴を理解する必要がある。

それは大きく次の2つだ。

1の「一般大衆」の誕生については、すこし込み入った話となる。

ここでちょっとだけ歴史の話をしたい。

そもそも室町時代がどういう時代かというと、これまで強大な権力を持っていた鎌倉幕府が滅び、南北朝の混乱を迎え、次第に地方の守護が力を蓄えていった時代だ。

それから、安土桃山時代がどういう時代かというと、戦国大名が力をつけ、下剋上の風潮が強まり、地方から有力者が登場していった時代だ。

つまり、室町時代や安土桃山時代というのは、中央の権力が弱体化し、「地方の自律性」が、いっそう強まっていった時代なのである。

これは、平安時代や鎌倉時代なんかと比べると、大きな違いだといっていい。

たとえば、平安時代において、権力が「宮中」のある都市の中心部にあったため、そこに政治や文化が集まっていた。

すると、「学術」や「文学」といった営みもまた、その中心部で行われることとなり、文字を読んだり書いたりできるのは、あくまでも宮中に出入りできる貴族に限られることとなる。

たとえば、あの有名な『枕草子』も『源氏物語』も、貴族による貴族のための文学だった。

書き手も読み手も、どちらも貴族だったのである。

ところが、これが室町時代や安土桃山時代になって、「地方の自律性」が高まることで、状況が一変する。

地方が力をつけていく中で、庶民の中に「教育」を担う存在(主に僧侶)が現れ、庶民の識字率が格段にアップしたのだ。

その結果、文学を始めとする「芸術」を受容するマス層というのが誕生する。

これが冒頭に述べた「一般大衆」の誕生である。

室町時代というのは、芸術の「専門家」と、その受け手としての「大衆」が分かれた時代なのだ。

そして、繰り返しになるが、多くの庶民たちが日本語を読み書きできるようになったというのが、室町時代や安土桃山時代の大きな特徴の1つなのである。

外国語との交流

次に2の「外国語との交流」について説明をしよう。

またまた、ちょっとだけ歴史の話をしたい。

室町時代と安土桃山時代というのは外国との交易が盛んになった時代である。

明との勘合貿易にはじまり、朝鮮との交流、そしてポルトガルとの南蛮貿易が行われた。

当然、日本人が外国語と接触する機会も増えることになる。

その結果、日本語に、いわゆる「外来語」というのが流入することになった。(これについて、後の「語彙」の章で詳述する)

そして、この時代の日本語を語る上で、絶対に無視できないものがある。

それは「キリスト教宣教師」の存在である。

彼らは主に16世紀にポルトガルからやってきた外国人であり、当然、日本語なんて全くしゃべることができない。

キリスト教を日本に布教するためには、まず宣教師に日本語を学ばせることが必要だった。

そこで、イエズス会は、宣教師らが日本語を学ぶためのテキストを作り、当時の最新技術である「活版印刷術」によって大量に出版・普及させた。

これらのテキストは「キリシタン版」と呼ばれ、日本語学においてとっても重要な資料となっている。

キリシタン版は、そのすべてが「アルファベット文字」で表記されているのだが、そこに記されている内容は、すべて「日本語」によるものである。(後程、具体的に引用するので確認してみてほしい)

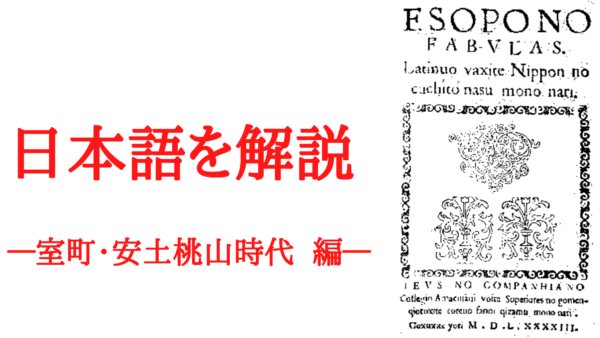

キリシタン版は約20年間で50種近く出版されたといわれているが、その中で最も有名なのが16世紀に出版された『エソポのハブラス』である。

スポンサーリンク

『エソポのハブラス』とは

さて、この『エソポのハブラス』

その響きでなんとなく分かると思うのだが、これはあの有名な『イソップ物語』のことである。

「エソポ」とは「イソップ」のことで「ハブラス」とは「物語」のことだ。

さて、この『イソップ物語』には、一体どんな記述がされているのか。

実際に以下に引用してみる

Inuga nicuuo fucunda coto.

Aru inu xiximurauo fucunde cauauo vataruni, so-no cauano mannacade fucunda xiximurano caguega mizzuno soconi vtcuttauo mireba, vonorega fucunda yorimo, ychibai voqinareba, caguetoua xiraide, fucundauo sutete mizzuno socoye caxirauo irete mireba, fontaiga naini yotte, sunauachi qiyevxe-te dochiuomo torifazzuite xittcuiuo xita.

Xitagocoro.

Tonyocuni ficare, fugio<na cotoni tanomiuo caqete vaga teni motta monouo torifazzusunatoyucoto gia.

『エソポのハブラス』—犬が肉を含んだこと—より

ローマ字が読める人であれば、気合で読めるとは思うのだが、時間(と根気)のない人のために、これを現代日本語の表記に直してみよう。

イヌが 肉を ふくんだ こと あるイヌ肉叢(ししむら)を含んで川を渡るに、その川の真中で、含んだ肉叢の影が水の底に映ったを見れば、おのれが含んだよりも一倍 大きなれば、影とは知らいで、含んだを捨てて、水の底へ頭(かしら)を入れてみれば、本体が無いによって、すなわち消え失せて、どちをも取り外(はづ)いて失墜をした。 下心 貪欲(とんよく)に 引かれ、不定なことに頼みを掛けて我が手に持った物を取り外すなということぢゃ。

高校時代に古文をちゃんと勉強した人なら、ある程度は訳せると思うのだが、訳すのがメンドイ(とか、全く訳せそうにない)という人のために、これを現代語訳してみよう。

イヌが肉を口に含んだこと ある犬が動物の死骸を口にくわえて川を渡っていると、その川の真ん中あたりで、自分が加えた死骸の影が水の底に映ったのを見た。その影が自分の加えた死骸よりも一回り大きかったので、影であることに気が付かないまま、死骸を捨てて水の底に頭を突っ込んでみた。しかし、水の底には何もなく、結果的に先ほどの死骸もなくなってしまい、なにも得ることはなかった。 教訓 欲望に支配され、不確定要素をあてにすることで、結果的に手元の利益も失ってしまう。

ほら、こうして読んでみると、バッチリ教訓めいた説教臭い、あの『イソップ物語』であることが分かるはずだ。

しかし、この『エソポのハブラス』の、具体的にどの辺が「日本語にとって超重要」だというのだろう。

それは、ここに書かれているのが、当時の京都における「口語」(つまり、京都の話し言葉) だというところだ。

ここで「日本語の歴史」を振り返ってみると、日本語の「書き言葉」というのは10世紀から19世紀までの間、実はずっと変わらずに「平安時代の言葉」で書かれ続けてきたのである。

その理由は、平安時代の言葉が「理想的な書き言葉」とみなされて、ずっと大切に守られてきたからなのだが、日本語を研究するうえでこれはカナリやっかいな問題だといえる。

なぜなら、現代に残る資料のほとんどが「書き言葉」によるものである以上、各時代の「話し言葉」を知ることが極めて難しくなってしまうからだ。

そんな中で『エソポのハブラス』を始めとした「キリシタン版」という資料は、当時の首都である京都の「話し言葉」で書かれている。

つまり、「キリシタン版」を読み解くことで、16世紀における日本語の「語彙」、「文法」、「発音」というのをダイレクトに知ることができるのだ。

こんなにおいしいテキストは、当時のものとしては「キリシタン版」をおいてほかになく、日本語学的には、

「ありがとうザビエル! ありがとうイエズス会のみなさん!」

といった感じなのである。

ということで、前書きがメチャクチャ長くなってしまったのだが、以下でする解説は、基本的に「キリシタン版」をもとになされた研究を下敷きにしている。

それではいよいよ、鎌倉時代から安土桃山時代の日本語の特徴について解説をしていこう。

スポンサーリンク

文字表記について

主だった特徴は4つ

まずは「文字表記」について、主だったものをまとめてみよう。

以上、文字表記については、大きく4点が特筆すべき事柄になる。

アルファベット表記が生まれる

1の「アルファベット表記の誕生」は、ここまで散々説明をしてきた通り「キリシタン版」が生まれたことによる。

先ほど見た通り、「キリシタン版」というのは、アルファベット表記で記述されている。

これはこれで日本初なので、とっても重要なことなのだが、このことは次のように言い換えることもできる。

「日本で初めて西洋文学が翻訳された」

これまで海外からの翻訳といえば、基本的に中国の文学や仏典だったのだが、この時代になってようやく“洋モノ”が日本に入ってきたというワケだ。

ちなみに、これが江戸時代になると、オランダから最新の科学的な知見がバンバン輸入され翻訳されていくのだが、それはちょっと先の話。

ちなみに、「キリシタン版」というのは、あくまで「ポルトガル人宣教師」に向けて書かれたものなので、「日本人がローマ字を読めるようになった」というわけではないので、その点に注意が必要。

漢字表記が増える

2の「漢字表記の増加」については、ひきつづき鎌倉時代の流れを組むものだ。

そもそも「漢字至上主義」(漢字が一番高尚でカッコいい主義)というのは、平安時代から脈々と続いてきたものである。

ただ、その漢字至上主義は、室町時代になると、禅仏教の普及により、僧侶や武士を中心に強まっていくこととなった。

禅を学ぼうとする僧侶や武士向けの文章というのは、主に、日本語流の漢文(和化漢文)で書かれていたが、これを庶民が読み解くことは基本的にできなかった。

いや、でもさっき「庶民の識字率がアップした」とか言ってたじゃん!

と疑問に思う方もおられるだろう。

それは間違いない。

では庶民が理解できた文字は何か。

それは主に「仮名文字」だった。

ひらがな表記が増える

ここで、3の「ひらがな表記の増加」について説明をしたい。

室町時代以降、庶民の識字率がグッと高くなる。

その背景として、寺院でこどもを集めて「読み書き」の教育をするようになったことがあげられる。

そこでは、カタカナや平仮名といった「仮名文字」が教えられた。

鎌倉時代では、平仮名よりもカタカナのほうが理解しやすかったこともあって、庶民の間に普及していたのはカタカナの方だった。

【 参考記事 解説【鎌倉時代(中世)の日本語】―文法や文字表記、発音、語彙を分かりすく― 】

それが、室町時代以降、徐々に平仮名の方が一般的に用いられるようになっていく。

ちなみに、平仮名は平安時代から鎌倉時代まで「おんなで(女手)」と呼ばれていた。

それが「ひらなが」と呼ばれるようになったのは、室町時代以降のこと。

「ひら」というのは「普通」とか「平凡」くらいの意味である。

こうしたネーミングからも。この時代の人々が通常使用していたのはカタカナよりも平仮名だったことがうかがえる。

濁点表記が広がる

最後に4の「濁点の定着」について。

濁点というのはいうまでもなく「゛」のことであるが、これが定着し始めたのは室町時代以降のことで、ほぼ完ぺきに定着するのは江戸時代頃である。

ただし、カタカナの方は忠実に濁点が付されていたようだが、平仮名のほうは、まだまだ定着が不十分だったようだ。

本居宣長は『玉勝間』という随筆の中で、

「“有は”と書いてしまうと、“あるは”と読めばいいのか“あれば”と読めばいいのか分からないから、間違いのないように全部ひらがなで書くべきだ」

といったことを書いている。

つまりこれは「は」という表記が「は」とも「ば」とも読むことができることを物語るもので、ここから江戸時代においても、まだ「平仮名の濁音表記」が完璧に定着してはいなかったことがうかがい知ることができる。

スポンサードリンク

音韻について

母音は相変わらず5つ

『エソポのハブラス』をはじめ、16世紀以降に登場した「キリシタン版」のおかげで、当時の京都における「音韻」もあきらかにされている。

というのも、先ほど引用した通り「キリシタン版」はアルファベットで表記されているので、それを頼りにすれば、音韻はかなり忠実に知ることができるのだ。

まず、母音については、平安後期から大きくは変わっておらず、「a」「i」「u」「e」「o」の5つだった。

そして、その発音についていえば、「a」「i」「u」は現代と同じ発音だが、「e」は「je」(イェ)と発音され、「o」は「wo」(ウォ)と発音された。(これについても平安後期から変わっていない)

【 参考記事 解説【平安時代(中古)の日本語】―文字表記や発音、語彙、文法を分かりすく― 】

子音は現代とほぼ変わらず

次に、子音についてだが、多くは現代語と変わりがないのだが、サ行やタ行については、現代とは若干異なる発音がされていた。

そして、特筆すべきはハ行だろう。

ハ行については、奈良時代以降、基本的には「ファ」「フィ」「フ」「フェ」「フォ」と発音されていたが、この時代においてもそれは変わらない。

【 参考記事 解説【上代(奈良時代まで)の日本語】―文字・漢字の伝来はいつ?万葉仮名とは?― 】

そのことは、キリシタン版のローマ字表記からも明らかなのだが、興味深いことに次のようなナゾナゾからもうかがい知ることができる。

【 なぞなぞ 】

母には二度あひて、父には一度もあはず。(これなぁ~んだ?)

さて、あなたはこの答えが分かるだろうか?

そう、ここまでの解説を踏まえれば、すぐに分かったはず。

正解は「くちびる」である。

母(ファファ)で唇は2回くっつくが、父(チチ)では1度もくっつかないからだ。

こんな風に、主に16世紀ころまで、ハ行は「ファ」「フィ」「フ」「フェ」「フォ」と発音されていたワケだが、実は「ハ」「ヒ」「フ」「へ」「ホ」と発音している例もボチボチと表れ始めているのもまた、16世紀ころのことだ。

つまり、この時代が「ハ行」の変化の過渡期であったということができる。

スポンサーリンク

語彙について

主だった特徴は5つ

ここでは、室町時代以降の「語彙」について、特筆すべきものを紹介しよう。

ざっとまとめると、以下の通り。

では、これらを具体的に見ていこう。

「人称代名詞」の変化

まずは「人称代名詞」について触れておく。

鎌倉時代以降、位階(身分)が細分化していった。

人々はコミュニケーションを取る上で「どっちが目上で、どっちが目下か」をことさら意識するようになっていった。

この流れをくみ、室町時代になると、そうした「身分への意識」が一層強くなり、「敬語」がよりいっそう発達していくことになる。

たとえば、人称代名詞に、そうした「身分への意識」が色濃く表れている。

表で表すと、こんな感じだ。

【室町時代の人称代名詞】

| 一人称 | 二人称 | 三人称 | |

| 対:目上の人 | それがし わたくし | こなた そなた | あの人 その人 |

| 対:対等の人 | こち これ | そち・おのれ・なんぢ そのはう・おぬし | かれ あれ |

| 対:目下の人 | み われ | そち・おのれ・なんぢ そのはう・おぬし | あいつ あいつめ あれめ |

身分に応じた「敬語」が発展

「身分への意識」の高まりにより変化していった「敬語」は沢山ある。。

たとえば、鎌倉時代に使用されていた「殿」に変わって「様」が使われるようになったのはこの時代においてである。

また、武士を中心に「ござる」が使われるようになったり、「おっしゃる」や「いただく」といった語がつかわれるようになったりと、現代でも馴染みのある敬語や、多用されている敬語が登場する。

ちなみに「おっしゃる」は「おほせある」が縮んだものである。

「いただく」は高いところである「いただき」から降りてきたもの、といった意味から生まれた言葉である。(諸説あり)

こんなふうに新しい敬語表現が生まれたのも、鎌倉時代から室町時代にかけて「位階(身分)」が細分化されたからこそだ。

「女房詞」の登場

また、この時代になると、男女によって異なる語が使われるようになった。

例えば、一人称の「わたくし」は男女兼用だが、「それがし」や「拙者」は男性に、「わが身」や「わらわ」は女性に使われた。

こんなふうに、主に女性が用いた特有の言葉を「女房詞」という。

女房詞は、直接その語を用いることを避け、婉曲的に表現した「隠語」の一種で、上品さや優雅さが表れていると言われている。

代表的なものとして「接頭語の“お”をつけたもの」が挙げられる。

「おかず」や「おひや」、「おなか」、「おつくり」、「おでん」、「おつまみ」といった、現代でも日常的に使われている語というのは、この「女房詞」を起源とするものである。

「オノマトペ」の増加

つぎに「オノマトペ」について触れておきたい。

オノマトペというのは、一般的に「擬音語」(“バンバン”とか“ドンドン”といった実際の“音”に由来する語)や「擬態語」(“グニャグニャ”とか“フニャフニャ”といった物事の“状態”を言い表した語)の総称である。

そもそも、日本語は他の言語に比べて、このオノマトペが多い言語と言われている。

そんなオノマトペが次第に増えだしたのが、室町時代以降のこと。

当時の文法書である『日本大文典』には、「日本語には、事物の音響や挙動までも示す“副詞”が沢山ある」といった記述があるが、これはつまり「日本語にはオノマトペが多い」といったことを記すものだ。

では、実際にどんなオノマトペがあったのだろう。

『天草版伊曽保物語』によれば、

- 目算も無う「ざっと」言うて出いた。

- 「すごすごと」と帰った。

- 「ひたと」倒れ伏いて吐息をついて、

といった用法が登場する。

これらはすべて現代の感覚で理解できそうなものであるが、こうした例が、室町・安土桃山時代には多く用いられていたワケだ。

「外来語」の増加

外来語が増えたのも、この時代の大きな特徴といっていい。

まず、鎌倉時代に引き続き、「漢語」が増えていったワケだが、その背景には「禅仏教」の流行がある。

禅仏教では「とにかく、オリジナルの中国が、もっとも優れている」といった「中国至上主義」があり、実際に中国に留学をしに行った僧というのも数多くいた。

そうした風潮の中で、中国から多くの「漢語」が輸入され、「和製漢語」が次々と作られるのは自然なこと。

ただ、この時代の外来語で注目したいのが、なんといっても「ポルトガル語」である。

ポルトガル語が増えだすのは、安土桃山時代になってからである。

それはキリスト教の伝来に由来する。

ということで、キリスト教関係の用語が多く輸入されたワケだが、それ以外にも日用的な言葉も数多く輸入された。

ざっと挙げると次の通り。

こうしてポルトガルから多くの外来語が輸入されたのだが、その後、スペイン、ジャワ、カンボジアなんかからも様々な外来語が輸入されたと言われている。

スポンサーリンク

文法について

「近代語」の芽生え

細かい文法の一つ一つを上げだせばキリがない。(ちなみに、この“キリ”もポルトガル語である)

そこであえて、室町・安土桃山時代の文法を一言でまとめるとすれば、

「近代語の芽生え」

ということになる。

というのも、鎌倉時代以前に比べて、かなりのレベルで現代日本語の文法に近づいたからだ。

室町時代や安土桃山時代において、書き言葉は依然として「平安後期」の言葉が採用されていたため、現代の僕たちにとって理解することが難しい。

だけど、話し言葉に関していえば、現代の僕たちでも十分理解しやすくなっている。

では、この時代の話し言葉はどんなものだったのか。

それをイメージしやすいように、たとえて言うなら

「時代劇に出てくるような日本語」

といったところだろう。

( こ奴は狼藉ものぢゃ! 構わん! 切り捨てぃ! みたいな感じ)

動詞

たとえば、動詞では命令形の語尾が「い」になる用法が見られ始めた。

- 「切り捨てよ」→「切り捨てぃ」

- 「上げよ」→「あげい」

- 「見よ」→「見い」

- 「せよ」→「せい」

といった感じだ。

ほら、いかにも「時代劇」っぽい感じがしないだろうか。

この「切り捨てぃ」とか「あげい」とか「みい」とか「せい」といった用法は、関西地区の方言として今もなお残っている。

また、この流れで、カ行変格活用動詞「来」の命令形「来よ」も「来い」になったわけだが、これは現代の標準語となっている。

ちなみに、この頃、一方の関東では

- 「あげよ」→「あげろ」

- 「見よ」→「見ろ」

といったものがすでに見られるが、これはそのまま、関東地方の方言として生き残り、現代の標準語となっている。

さらにさらに、この頃の九州方面では

- 「せよ」→「せろ」

というものが見られるが、これは現在でも九州地方の方言として使われている。(部屋の掃除ばせろ!といった具合に)

こんなふうに、この時代が、現代語に近い用法がバンバン生まれてきた「近代後の芽生え」の時代、と言えるわけだ。

形容詞と形容動詞

形容詞や形容動詞についても、僕たちに理解しやすいものとなった。

具体的にいうと、形容詞の終止形で「い」が一般化したことと、形容動詞の終止形で「ぢゃ」が一般化したことだ。

まず、形容詞についていえば、

- 「うつくし」→「うつくしい」

- 「ちいさし」→「ちいさい」

といった具合に、形容詞が現代の用法に近づいた。

では、なぜこんな変化が起きたのか。

もともと「うつくしき人」→「うつくしい人」といった具合に「イ音便化」する用法はあったのだが、それが鎌倉時代になると終止形が連体形に統合され一本化することとなる。

(なお、「連体形と終止形の一般化」について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にどうぞ)

【 参考記事 解説「係り結びの起源」—なぜ連体形?なぜ已然形?なぜなくなった?謎を全て解決— 】

すると、「うつくしい」(連体形)が、そのまま「うつくしい」(終止形)として用いられるようになる。

整理するとこんな感じだ。

【 形容詞の終止形末尾が「い」になるまで 】

・「うつくしき」(連体形)がイ音便化→「うつくしい」(連体形)

・鎌倉時代で「終止形と連体形の一本化現象」がおきる。

・「うつくしい」(連体形)→「うつくしい」(終止形)が成立する。

次に、形容動詞についていえば、

- 「きよらかなり」→「きよらかぢゃ」

- 「あはれなり」→「あはれぢゃ」

といった具合に、まさに「時代劇」っぽい用法が生まれた。

これは、鎌倉時代に登場した断定の助動詞「である」(“にてある”が縮まってできたもの)の影響が大きいが、室町時代になると、この「である」の「る」が脱落することとなり「であ」→「ぢゃ」といった感じで、断定の助動詞「ぢゃ」が生まれた。

「あはれぢゃ」というのは、それが形容動詞にも応用された例である。

【形容動詞の終止形末尾が「ぢゃ」になるまで】 ・「にてあり」→「であり」という断定の助動詞が生まれた ・鎌倉時代で「終止形と連体形の一本化現象」がおきる ・終止形が「であり」→「である」になる ・「である」の「る」が脱落→「であ」の形に ・「であ」が縮まり→「ぢゃ」という断定の助動詞が生まれる ・「あはれ」+「ぢゃ」→「あはれぢゃ」という形容動詞が完成する

なお、すでに察しはついていると思うが、この「ぢゃ」の用法は、主に武士を中心に見られた用法である。

そして、この「ぢゃ」は、江戸時代になると、僕たちが良く知る「だ」に変化する。

助動詞・助詞

その他、助動詞の「む」が「う」になり、そこから「(し)よう」や「(であ)ろう」といった用法が生まれるなど、助動詞の分野においても現代日本語にグッと近づいていったのが室町・安土桃山時代ということになる。

関東方言においては、打消しの「ぬ」の代わりに「ない」を使うようになるが(上げない、書かない、食べない等)、これはそのまま現代の用法へと受け継がれていく。

また、主格の助詞「が」が一般化したり、「によって」「ほどに」「ところで」といった接続助詞が現れたりと、助詞の分野においても現代において一般的に使われている用法が増えていく。

ちなみに、原因理由を表す「さかい(に)」といった接続助詞が登場するのはこの頃だが、これは現在の関西方言として残っている。

以上を踏まえて、あらためて室町・安土桃山時代の文法事項を概括すれば、

「近代語の芽生えの時期」

ということができるだろう。

そして、これが江戸時代になると、話し言葉は現代語とほとんど変わらない形になっていく。(が、それはまた、江戸時代の記事でまとめようと思う)

以上、室町・安土桃山時代(中世後期)の日本語に関する解説を終わります。

この記事が、日本語を学ぶあなたの役に立てたのなら幸いです。

ちなみに「もっと日本語を学びたい!」そう思う人には、沖森卓也著『日本語全史』をオススメします。

この1冊を読めば「日本語の歴史」について、大体のことが分かると思います

日本語を学ぶなら、ぜひ、一読しておきたい1冊なので、ぜひ参考にどうぞ。

それでは、最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。

【 参考 各時代の詳しい解説 】 ・解説【奈良時代まで(上代)の日本語】 ・解説【平安時代(中古)の日本語】 ・解説【鎌倉時代(中世前期)の日本語】 ・解説【室町・安土桃山時代(中世後期)の日本語】 ・解説【江戸時代(近世)の日本語】 ・解説【明治時代(近代)の日本語】 ・まとめ【日本語の歴史と変遷】(奈良時代から現代まで)

“耳読書”「Audible」で日本語を学ぶ

今、急激にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。【 Audible(オーディブル)HP 】

Audibleを利用すれば、日本語学、言語学関連の書籍が月額1500円で“聴き放題”。

また、英語や英会話についての書籍も充実しているので、リスニング力の向上にも役立てることができる。

それ以外にも純文学、エンタメ小説、海外文学、新書、ビジネス書、などなど、あらゆるジャンルの書籍が聴き放題の対象となっていて、その数なんと12万冊以上。

これはオーディオブック業界でもトップクラスの品揃えで、対象の書籍はどんどん増え続けている。

・

・

今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、軽い気持ちで試すことができる。(しかも、退会も超簡単)

興味のある方は以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。

・

・

コメント