はじめに「日本人のルーツとは」

“世界の起源”を説く書物というのは、世界中に遍在している。

例えば、西洋の『聖書』なんかは、その好例だろう。

- 世界はどのように生まれたのか

- 人間はどのように生まれたのか

- この世界とは一体何であるのか

そんなことが『聖書』には書かれている。

つまり『聖書』を読めば、かつて西洋人たちが、この“世界”をどのように認識し解釈していたのかが分かるということになる。

では、僕たち日本人は? どのように世界を認識し、どのように世界を解釈していたのだろう。

それを知るうえで、とても有効かつ重要なテクストがある。

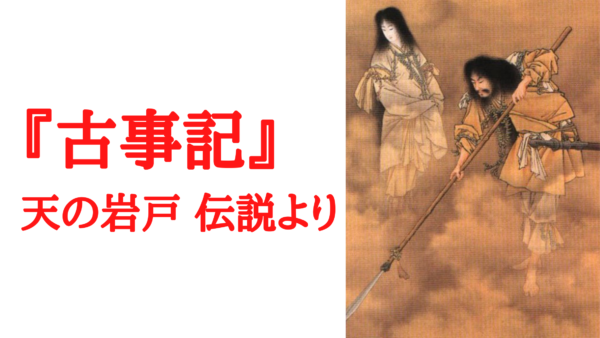

それが『古事記』である。

西暦712年に成立し、“日本最古の歴史書”と呼ばれるこのテクスト。

実は、そこに書かれているのは人間の姿ではなく、八百万の神々の姿なのだ。

そう、『古事記』は“歴史書”でありながら、正真正銘の“神話”なのである。

とはいえ、そこには古代日本人の世界観や人間観、そして宗教観、死生観なんかが色濃く表れている。

そしてそれらは、現代の日本人にも通じるものであり、僕たちは『古事記』を読み解くことで、自分たちのルーツというものを知ることができるのだ。

さて、この記事では、そんな『古事記』の中から、特に「天の岩戸」伝説を取り上げたい。

そのストーリーをできるだけ分かりやすく紹介したうえで、この伝説が一体何を意味しているのかについて解説したい。

その他『古事記』に関する記事はこちら。

【 参考記事 】 ・『古事記』(天地開闢・国産み)の世界観・人間観を解説・考察 ・『古事記』(神産み)の世界観・人間観をわかりやすく解説・考察

登場する神

アマテラス

……「天」にあって照り輝き、世界を「照らす」女神。“太陽神”といわれている。スサノオは弟。

スサノオ

……荒れ「すさぶ」気性の荒い男神。“海神”“嵐神”といわれている。アマテラスは姉。

オモヒカネ

……多くの思慮(「思い」)を「兼ね」備えた知恵の神。

アメのウズメ

……「ウズ」とは植物で作った「髪飾り」のこと。髪飾りは“巫女”のしるし。

タヂカラヲ

……とにかく「手」の「力」が強い神。

ストーリー

「スサノオ」の乱暴

意外に思うかもしれないが、天にまします神々は、なんと「農業」を営んでいた。

ご存知の通り、日本には、

「神さまってのは沢山いてね、この世界の色んな所に宿ってるんだよ」

といった「八百万の神」信仰が、今でも根付いている。

日本人にとって神というのは、人間を裁くものでも支配するものでもなく、あくまで人間の“隣人”だったわけだ。

彼らは常に人間のそばにいて、泣いたり、笑ったり、怒ったりしている。

なんなら生殖行為によって生まれてくるし、排泄もするし、ケガや病気で死んだりもする。

だから、人間同様彼らにも「生活」というものがある。

そして生きていくためには「農業」だって営むわけだ。

これはキリスト教みたいな「一神教」には絶対ない世界観だろう。

さて、物語の舞台は「高天の原(たかまのはら)」といって、ありていに言えば、天上界である。

そこは「アマテラス」が統治する世界なのだが、そこに彼女の弟である「スサノオ」がやってきていた。

スサノオといえば気性が荒いことで有名な神だ。

ということで、彼は突然、高天の原で大暴れし始める。

まず手始めに、彼はアマテラスが営んでいる田んぼを破壊する。

畦道を壊し、用水路を埋め尽くし、農作業が不可能な状態にしてしまう。

ちなみに、高天の原に「天つ罪」というものが定められ、「絶対にその罪を犯してはいけませんよ」と戒められている。

たとえば、

- 畦道をこわしちゃダメですよ

- 用水路を埋めちゃダメですよ

- 他人の農作業を邪魔しちゃダメですよ

といった具合だ。

これは、そもそも日本人が農耕民族であることが大きく影響していると考えられる。

農作業ができない = 死活問題

となってしまうので「天つ罪」の多くは、農業に関わるものばかりなのだ。

ということで、スサノオがやっていることってのは、完全にアウトであり、天の神々が黙っちゃいない案件なのだ。

そこに加えて、スサノオは収穫物が安置されている神殿に糞尿をばらまき始める。

これは「天つ罪」の中でも重罪中の重罪、

神殿にうんこまき散らし罪 である。

いや、どんだけ具体的なんだよ!

と、思うかもしれないが、要するにこれは「神々への冒涜」行為なわけだ。

こんな感じなので、周囲の神々は

「スサノオの野郎、ふざけんじゃねえ!」

と怒り心頭。

だが、一方の姉のアマテラスは、そんなスサノオをかばった。

「落ち着いてください。あの子が乱暴するのには、きっと意味があるんです」

「あ? 畦道こわしたり、溝埋めたり……いったいこれに、どんな意味があるってんだよ」

じりじりと詰め寄る神たち。

「えっと……あ、たとえば、『この土地を、田んぼにするのはもったいない』って思ったのかもしれません。『こんないい土地なんだから、もっと有意義な使い道があるだろう』って。そうよ。きっとあの子はそう言いたかったのよ」

「じゃあ、ウンコは?」

「え?」

「神殿にウンコまいた意味ってなんだよ」

「それは……。かわいいあの子のこと。きっと酒に酔って粗相しちゃっただけなのかも……」

「んなわけあるかい」

こんな風にアマテラスは苦し紛れの言い訳をこしらえて、なんとか弟の肩を持ってやった。

そんなアマテラスを知ってか知らでか、スサノオはなおも狼藉を働き続ける。

ある日、アマテラスが神聖な「機織り部屋」で神々のために布を織っていると、そこに巨大な物体が投げ込まれた。

目をやったアマテラスは、その正体を知り慄然とした。

そこにあったのは、体中の皮がズタズタに剥がされた馬の死体だったのだ。

もちろん、投げ込んだのはスサノオである

恩を仇で返すとは、まさにこのこと。

ちなみに「天つ罪」の中には、

馬の皮を剥がす罪 というものが(都合よく)存在している。

とにかく、いきなり馬の死体を放り込まれたのだから、アマテラスと、その仲間たちは取り乱してしまう。

そんなドタバタの中で壊れて鋭利になった機織り機が、一人の女神のホト(女性器)を貫いてしまう。

そのまま彼女は絶命。(ちなみに、これをスサノオによる「強姦致死」とする見方もある)

「ああ、スサノオ、なんてことを……これも全て、わたしのせいだわ」

そう自らを責めるアマテラス。

おもむろに立ち上がると、大きな岩の隙間に閉じこもり、そこを固く閉ざしてしまった。

これが「天の岩戸」伝説の始まりである。

スポンサーリンク

「神々」の作戦会議

太陽神「アマテラス」の不在は、ある深刻な事態をもたらした。

世界から光が失われてしまったのだ。

高天の原は昼なのに真っ暗状態。

これは農作業を営む神々にとっては、まさに死活問題だった。

「なあなあ、アマテラス。べつにアンタが悪いわけじゃないんだし、そろそろ出てきてくんないかなあ。たのむよ」

だが、周囲の説得には頑として応じないアマテラス。

そんな状況に耐えかねた神々は、「天の安河原」に集まって、アマテラス捕獲作戦について話し合った。

そこで口火をきったのが、オモヒカネだった。

なんといっても彼は“知恵の神”である。

誰もが一目置く彼の言葉に、みなは耳を傾けた。

「カクカクしかじか、コレコレこういう作戦ってのは、どうかしら?」

「それだ! その作戦でいこう!」

こうして作戦は固まり、それぞれの役割も確認した。

そして作戦決行である。

まず歌が上手い神が立ち上がり、おもむろに祝詞を歌い始めた。

それにこたえるように、アメのウズメが一歩前に出る。

すると見る見るうちに、彼女の表情が変わっていくではないか。

そう、巫女である彼女は、トランス状態に入ったのだ。

神がかりになったアメのウズメは、狂ったように踊りだした。

その激しさたるや まるでこの世のものと思われない。

彼女の衣服は乱れ、あれよあれよと乳房があらわになり、あっという間に彼女は全裸に。

それでも踊りをやめないアメのウズメ。

それを見た神々は、

「あはは、ほら見てみろよ、全裸で踊ってら。爆笑」

と、抱腹絶倒、腹を抱えてヒーヒー笑うのだった。

だが、踊りをやめないアメのウズメ。

彼女のステップが、どんどこどんどこ地鳴りのようにとどろく。

ひーひーひーひー、神々の笑いが周囲に響き渡る。

神々の歌もまた、いやがうえにも盛り上がっていく。

アマテラスを失い闇に包まれた高天の原は、一種異様な、狂気的な空気が広がりつつあった。

スポンサードリンク

「アマテラス」ついに捕獲

「なにやら、外が騒がしいわね」

アマテラスは、外の異様な雰囲気に気付き、天の岩戸を少しだけ開いた。

「ちょっと、誰かいる? あのさ、太陽神のわたしがここに隠れているんだから、高天の原全体がまっ暗なわけじゃない? それなのに、一体全体、どうしてあなたたちはこんなにも楽しそうにできるわけ? だいたい、アメのウズメは全裸だし、神々も尋常じゃないくらい集まってるし。あ、私がいないからって、おかしくなっちゃったとか?」

と、アマテラスは少し拗ねて尋ねた。

すると、全裸のアメのウズメは踊りながらこう答えた。

「や、むしろその逆です。あなたよりも、ずっとずっと尊い神様がやってきたんです。それでみんな嬉しくて楽しくて歌って踊って全裸なんです。わーい」

「私より? ちょ、それどこのどいつよ?」

その尊い神ってやつのご尊顔を見てやろう。

そう思って岩戸の隙間から外を覗いてみた。

しかし、そこから見えたのは、なんと自分自身の姿。

「え、わたし……?」

ひっひっひ。

密かに笑う2人の神。

その手には、大きな鏡が握られている。

そう、アマテラスが見たのは、鏡に映る自分自身の姿だったのだ。

いよいよ不思議に思ったアマテラスは、ついに戸を開けて、外に顔を出した。

「待ってました!」と現れたのが怪力の持ち主タヂカラヲ。

アマテラスの手をとると、あっという間に彼女を引きずり出してしまった。

「だましたわね!」

だけど、アマテラスがどんなにもがいてもタヂカラヲの力は強く、彼の手を振りほどくことはできない。

そうこうしているうちに、岩の入り口には結界の縄が張られてしまった。

「アマテラスさん、もうここには入らないでね」

こうしてアマテラス捕獲作戦は成功。

彼女は無事に高天の原に帰ってきたのだった。

それから、あのスサノオ……

その後の神々の会議の結果、彼の追放処分が決定する。

髭も爪もすっかり切り落とされ、彼の罪が清められたうえで、ついに高天の原を追放された。

こうして高天の原には、光と平和が戻りましたとさ、めでたしめでたし……

というのが、「天の岩戸」伝説のあらましである。

さて、この話を、いったいどう解釈したものか……

スポンサーリンク

解説と考察

神々の中の “日本人らしさ”

古事記に登場する神々というのは、極めて日本人らしい。

すでに記事でも紹介したが、日本人と同じく彼らは「農業」を営んでいて、それを妨害することは重大な罪であり、犯人は厳しく罰せられてしまう。

おそらく「天つ罪」は、実際に古代の日本人たちが定めた一種の法律だったのだろう。

そんな「神と日本人の共通点」を考える上で、やはり興味深いのは、天の安河原における神々の会議だ。

ここには明らかな「一神教」との相違点が認められる。

たとえば「キリスト教」なら、その世界のルールは「ゴッド」によって定められる。

ユダヤ教なら「ヤハウェ」、イスラム教なら「アッラー」

そんな具合に、トップダウンで人々の処遇が決められる。

ある人が救われるか否か、認められるか否かは、すべて神の手に委ねられているのだ。

ひるがえって日本の神々を眺めてみた時、そこには「ゴッド」のような絶対的存在がいない。

だから、いつだって神々の「総意」というものが必要になってしまうわけだ。

アマテラスを引きずり出すにしても、スサノオを追放するにしてもそうだった。

彼らは何か決断する際には、

「はい、じゃあいったん集合!」

ということで、必ず会議をするのである。

10月は旧暦で「神無月」と呼ばれる。

こう呼ばれるのは、日本全国から神々がいなくなるからだ。

彼らはみな会議に参加するために、全国各地から島根県の出雲大社に集結する。

だから、逆に出雲では10月のことを「神有月」と呼ぶ。

この話はとても有名ので、日本人であればほとんどの人が知っていると思う。

ただし、

じゃあ、彼らは何について会議しているの?」

という話になると、案外知られていないようだ。

彼らは主に「縁結び」について話し合っている。

「あいつとあいつ、くっつけちゃおうぜー」

と、ワイワイワイワイやってるわけだ。

さて、日本の神々がとにかく会議をすることは分かっていただけたと思うのだが、これってすごく日本人らしくないだろうか。

日本人もまた何かを決断する際に、人々の「総意」を大切にする。

「日本人は自己主張をしない」とか「日本人は集団主義だ」とかよく言われることだが、これは間違いなく、古代から脈々と受け継がれてきたいわばDNAレベルの特徴なのである。

この「集団主義」の由来を考えた時、やはり日本人が「農耕民族」であったことがあげられるだろう。

農作業というのは、決して一人でできるものではない。

互いに理解すること、互いを尊重すること、そして集団の総意というものが必要不可欠だ。

だからこそ、日本人は集団を重んじ、何かを決断するときには

「はい、じゃあいったん集合!」

ってなことで、ひんばんに会議を開いていたのだろう。

日本人も日本の神も会議が大事。

こんな風に、八百万の神々の中に日本人らしさを見ることができるのだ。

スポンサーリンク

・

「天の岩戸伝説」が意味するもの

「天の岩戸伝説」が何を意味しているのかについては諸説がある。

もっとも有力な説は「日食」だろう。

皆既日食、金環日食、部分日食……

なんだかんだで、日食は10年に一度くらいは見ることができる現象だ。

その科学的メカニズムが分かっている現代の僕たちの目には、日食など恐れるに足らない。

だけど、古代の日本人の目に日食はどう映ったのだろう。

太陽は農耕民族にとっては恵の光、生命の根源である。

そんな太陽が突然かげり始めたとしたら、どうだろう。

「ちょ、やばいってやばいって」

と、きっと彼らはうろたえたはずだ。

「よし、とりあえずいったん集合!」

と、会議を開き、神々に祈ったかもしれないし、歌を歌ったかもしれないし、みなで踊ったかもしれない。

おそらく、「天の岩戸伝説」における神々の振る舞いってのは「太陽に出てきてほしい」と心底願った日本人たちの振る舞いだったのではないだろうか。

ひょっとしたら「魔女狩り」よろしく、だれか特定の人間が生贄にされたり、追放されたりしたかもしれない。

それはちょうど、スサノオが追放されてしまったみたいに。

「天の岩戸伝説 = 日食」説は、とても有力な説だと僕は思う。

古代の人たちが見た空は、僕たちが見ている空と同じなのだ。

僕たちが次の日食や、月食をみれるのはいつの日か分からない。

だけど、その時は、

「ああ、昔の人たちもこの景色を見ていたんだなあ」

「彼らは、この景色をどんな気持ちで見ていたのかなあ」

と、ご先祖様に思いを馳せてみるのもまた一興かもしれない。

【 参考記事 】 ・『古事記』(天地開闢・国産み)の世界観・人間観を解説・考察 ・『古事記』(神産み)の世界観・人間観をわかりやすく解説・考察

オススメ本―古事記を読むならー

『マンガ 面白いほどよくわかる!古事記』

活字で読むより、とにかく分かりやすい。

しかも解説が充実していて、日本人のルーツを根底から理解できる。

この1冊を読めば、古事記のことなら大抵のことは分かるはず。

ちなみにKindle Unlimited を利用すれば、こちらの本を無料で読むことができる。

古事記に関する本だけでなく、宗教、哲学、思想、文学を含む 200万冊以上が読み放題可能となる。

通常月額980円のサービスが、今なら30日間の無料体験ができる。

退会も簡単にできるので気軽な気持ちで試すことができる。

興味のある方は、以下のホームページからどうぞ。

『古事記』(池澤夏樹 編)

マンガじゃなくて、文章で読みたいって人も多いと思うが、古事記を原典で読むのは専門家じゃない限り、たぶん無理。

ただ、現代語訳なら十分いけると思う。

ということで、現代語訳で読みたい人にはこちらの1冊がオススメ。

かなりかみ砕いた現代語訳だし、解説も充実しているし、なにより訳者は芥川賞作家だし、古事記の文学性をとっても重んじてくれている。

古事記のオリジナリティを全く損なっていないので、「ちゃんと読みたい」という人にオススメ。

コメント