はじめに「Kの自殺」の理由とは

夏目漱石の『こころ』は、日本近代文学における最高傑作だ。

―こころが人間を孤独にしている―

そのことを、ここまで鋭く描いてしまった作品を、僕は他に知らない。

ご存知の通り『こころ』は高校の授業でも扱われる作品だ。

いまや若者から大人まで、その大まかな内容を知っているといっていい(ですよね?)。

では、『こころ』の読者に対して、早速こう問うてみたい。

そもそも、どうしてKは自殺したんですか?

さて、この問いに答えられる読者は、果たしてどれだけいるだろう。

「改めて言われると……あれ? どうしてだっけ?」

という人が大半なのではないだろうか。

それも無理からぬこと。

実はこの『こころ』という作品の“深み”は計り知れなく、「Kの自殺」についても深く考えれば考えるほど、

「こりゃシンプルじゃねえぞ」

という思いが強くなっていくからだ。

ちなみに、僕は高校時代、現代文の先生から「Kの自殺の理由」について、こう説明された。

「彼の自殺の理由は大きく2つ。友人の裏切りと、失恋です。」

人生経験の浅い当時の僕は「ほー、なるほどー」と、なんとなく理解した気になれた。

が、大人になって、改めてこの作品を読み直した僕は確信をもってこう思った。

いやいや、そんなシンプルなわけねえだろ!

漱石の『こころ』は、そんなテンプレ系の作品なんかじゃない。

さて、この記事では「Kの自殺」の真相について解説と考察をしていきたい。

主な読者として、次のような方を想定している。

- Kの自殺の理由って、そもそもなんだったの?

- 先生に裏切られたから自殺したんじゃないの?

- お嬢さんの恋に破れたから自殺したんじゃないの?

こうした考えを持っている方は、ぜひ読んでいただきたい。

なぜなら、僕の結論は次の通りだからだ。

Kの自殺の原因は「先生の裏切り」でも「失恋」でもない。

それでは、お付き合いください。

解説①「K」の人物像

「ストイック」な少年時代

さしあたって「K」の“人となり”はどのようなものだったのか。

「Kの自殺」を考える際、ここは絶対に外せない。

ということで、以下で丁寧に説明をする。

まず、「先生の遺書」において、「K」に関する説明はこんな風に始められる。

私はその友達の名をここにKと呼んでおきます。私はこのKと子どもの時からの仲好しでした。(先生と遺書 十九)

先生はKのことを幼少期からよく知っている。

先生の目に映る「K」は、友人ながら「気難しい」男だった。

そのことを先生は、自らの「遺書」で印象的に語っている。

その「K」に関する記述を羅列すると、およそ次のようになる。

- 越後の真宗寺に生まれた次男。

- 幼い頃、医者の家へ養子に出される。

- 中学から、宗教や哲学に傾倒していた。

- 異常なまでにストイックな性格だった。

たとえば、先生の「遺書」にはこんな記述がある。

Kは中学にいた頃から、宗教とか哲学とかいうむずかしい問題で、私を困らせました。これは彼の父の感化なのか、または自分の生まれた家、即ち寺という一種特別な建物に属する空気の影響なのか、解りません。ともかくも彼は普通の坊さんよりは遥かに坊さんらしい性格を持っていたように見受けられます。(先生と遺書 十九)

「坊さんよりも坊さんらしい」という言葉には「禁欲的」で「求道的」なKの姿があらわれている。

とにかくKは「超」が付くほどのストイックで、少年時代から宗教や哲学を学び、徹底して自らを鍛え上げていった。

「道」という言葉の意味

だけど、先生はそんなKに対して、ある種の「リスペクト」を持っていた。

寺に生まれた彼は、常に精進という言葉を使いました。そうして彼の行為動作はことごとくこの精進の一語で形容されるように、私には見えたのです。私は心のうちで常にKを畏敬していました。(先生と遺書 十九)

また、Kは「精進」のほかにも、「道」という言葉を好んで使っていた。

この「道」という言葉が最初に登場するのは、Kが養家を裏切る場面である。

「医者になれ」と育てられてきたK。

彼は養家から遊学費用を工面してもらって、東京帝大へ進学することになる。

もちろん「医者」になることを嘱望されるKは、「医学科」へ進まねばならない。

ところが、Kは養家の思惑をカンペキに無視して自らの「道」のため、別の学科へ進む。(おそらく「哲学科」か「宗教科」だと思われる)

その時のことが、先生の「遺書」では、次のように記されている。

頑固な彼は医者にならない決心をもって、東京へ出てきたのです。私は彼に向って、それでは養父母を欺くと同じではないかとなじりました。大胆な彼はそうだと答えるのです。道のためなら、その位のことをしても構わないというのです。(先生と遺書 十九)

さて、この「道」という言葉が何を表しているのか、実は作中で明示されてはいない。

ただ、およその意味を推測することができる箇所がある。

医学科へ進まなかったKは、養家から絶縁。

当然、学費・仕送りはストップ、自活を余儀なくされる。

その労がたたり、Kは健康を害していく

そんなKを見た先生は、次のように声をかける。

私は彼に向って、余計な仕事をするのはよせといいました。そうして当分身体を楽にして、遊ぶほうが大きな将来のために得策だと忠告しました。(先生と遺書 二十二)

ところが、先生の心配をよそに、Kの返答はこうだった。

Kはただ学問が自分の目的ではないと主張するのです。意志の力を養って強い人になるのが自分の考えだというのです。それにはなるべく窮屈な境遇にいなくてはならないと結論するのです。(先生と遺書 二十二)

Kのこの姿勢は、ちょうど仏教の「自力修行」さながらである。

つまり、Kは物質的・精神的に自らを追い込んで、煩悩を断じようとしているワケだ。

彼のいう「強い人」というのは、そんな欲望や迷いをはねつけた人間だといえる。

そして彼のいう「道」や「精進」とは、そういう人間になるための「受難」なのだろう。

ということで、「道」とは、ありていに言って「修行」ということになる。

そんなKの信念を一言で言い得たのが、コレ。

道のためにはすべてを犠牲にすべき(先生と遺書 三十九)

大袈裟でなく、Kは「道」のために自分の全てをささげてきたと言っていい。

「K」のモデル

以上がKの“人物像”の解説だ。

実は、Kにモデルがいると言われている。

諸説あって、様々な議論が続いてるが、僕は次の2名が濃厚だと考えている。

- 松岡譲(漱石門下の作家)

- 清沢満之(浄土真宗の僧侶)

どちらも「真宗」の僧侶という点で、Kと共通している。

まず松岡譲について。

新潟県の真宗寺の長男として生まれた松岡。

Kもまた「越後の真宗寺」の生まれである。

松岡は東京帝大の哲学科に在学中、芥川龍之介とともに漱石門下に入り「木曜会」に出入りしていた若手作家だった。

ストイックな性格と繊細な心を持っており、帝大時代には何度も自殺を考えていたらしい。

漱石からは「越後の哲学者」と言われ、その才能を認められていた。

そんなことから、漱石の死後は、漱石の長女「筆子」と結婚。

漱石亡き後の夏目家を守り続けた。

- 越後出身

- 真宗寺生まれ

- 帝国大学の哲学科

- ストイックな性格と繊細な心

これら全てKのパーソナリティと共通している。

松岡は、Kのモデル候補としては十分なのだが、一つだけ難点がある。

彼の「ストイックさ」は、Kほど病的ではないのだ。

そこでもう一人紹介したい人物がいる。

それが清沢満之だ

彼は真宗の僧侶であり、明治初期の宗教家だ。

東京帝大の哲学科を首席で卒業した清沢。

彼の思想は「宗教」と「哲学」を融合させたもの

彼の信仰生活は「病的」と言って良いほど禁欲的だった。

彼の生活は「ミニマム・ポッシブル」と呼ばれている。

食事は麦と漬物、煮炊きはしない、酒はもちろん茶も飲まない、飲むのは素湯や冷湯という徹底ぶり。

こんな感じの男なので、当然、家庭は崩壊。

自らも健康を害し、38歳の若さで肺結核により死んでいる。

――道のためなら全てを犠牲にする――

そんなKの信念と重なるように、清沢の信仰生活は極めて求道的だった。

まちがいなく、清沢満之の姿はKに投影されている。

清沢の頭文字が「K」であるのも、決して偶然じゃない。

ということで、Kのモデルは、

「松岡譲」と「清沢満之」だと考えられる。

スポンサーリンク

解説②「K」の自殺の経緯

Kの自殺の真相を知るために、「Kの人物像」以外に確認すべきことがある。

それが「Kが自殺するまでの道程」だ。

ここでは、その説明をしていきたい。

『こころ』の細部を理解しているよって人も、大事な部分なのでぜひ読んで欲しい。

「K」を招き入れる「先生」

Kには実の母がなかった。

養子に出されたのも、そのことが大きな要因だと思われる。

先生は、もともとそんなKに対して同情していた。

「かわいそうなKのために、俺がなんとかしてやらなくちゃ」

こういう気持ちを「義侠心」と呼ぶのだが、“男気”と言えばわかりやすいかもしれない。

さて、養家から義絶されたKは、経済的にも苦しくなり、次第に健康を害し始める。

そんなKを見て、先生の義侠心が刺激される。

「俺がなんとかしてやらなくちゃ」

そう考えて出した結論、それが、

「Kを自分の下宿先へ引き取ること」だった。

そして、その下宿には「奥さん」と「お嬢さん」がいる。

Kを招き入れた理由について、先生はこう述べている。

私の神経がこの家庭に入ってから多少角が取れた如く、Kの心もここに置けばいつか静まる事があるだろうと考えたのです。(先生と遺書二十四)

Kが「奥さん」と「お嬢さん」と交流をすることで、彼の精神は慰められるだろう。

先生は、自分の体験を根拠に、そう考えたワケだ。

が、結果的に、これが悲劇の始まりとなる。

「先生」の「利己心」

こうして、Kを下宿先に引き入れた「先生」

一見すると彼はとても人情味の深い、立派な人間に見える。

が、実はここに、いかにも人間的な「屈折した」感情が隠れている。

このとき「先生」は、すでに「お嬢さん」に恋をしている。

先生自身は気づいてはいないかもしれないが、Kを下宿に引き入れたのには、先生の「利己心」が働いている。

「優しく、男気のあるオレ」というのをお嬢さんはもちろん、奥さんにもアピールをしたかったのだ。

だから、先生は秘密裏に、奥さんとお嬢さんにこんなことをお願いする。

私は溺れかかった人を抱いて、自分の熱を向こうに移してやる覚悟で、Kを引き取るのだと告げました。そのつもりであたたかい面倒を見てやってくれと、奥さんにもお嬢さんに頼みました。(先生と遺書 二十三)

そしてKが下宿にやってきた後も、それは変わらない。

私は陰へ回って、奥さんとお嬢さんに、なるべくKと話をするように頼みました。(先生と遺書 二十五)

もちろん、Kを心配する先生の思いに嘘はない。

ただ、善意とか正義感の裏には、たいていの場合「負の感情」が潜んでいるもの。

先生もまた「Kのため」を思ってやってはいるけれど、そこには「利己心」や「自己満足」が否定しがたく存在している。

「そんないじわるなこというなよー」

と、思われるかもしれない。

だけど、その証拠にKとの間に「利害関係」が生じるや、先生の態度は豹変することになるのだ。

彼はKに怯え、疑心暗鬼になり、ずる賢く立ち回るようになっていく。

これまで隠れていた「利己心」が表面化するわけだ。

では彼とKとの「利害関係」とはいったい何か。

いうまでもなく、お嬢さんをめぐる「恋の三角関係」である。

「先生」の「劣等感」

そもそもKと先生は対照的な性格だった。

先生がKを下宿に連れて来れたのも、その点が大前提にあった。

要するに「Kが恋のライバルになるなんてありえない」という思いが、先生の意識にはあったのだった。

だってKの信条は「道のためなら全てを犠牲にする」こと。

Kは元来そういう点にかけると鈍い人なのです。私には最初からKなら大丈夫という安心があったので、彼をわざわざ宅へ連れてきたのです。(先生と遺書 二十八)

お嬢さんに恋をするなんて、Kに限って絶対にない。

そんな思いが先生にあったからこそ、先生はKを下宿に連れてきたのだ。

それなのに、あろうことか、Kとお嬢さんは目の前でドンドン親しくなっていくではないか。

途端に先生は不安になり、自分とKを比較してはドンドン劣等感を強めていく。

容貌もKの方が女に好かれるように見えました。性質も私のようにせこせこしてないところが、異性に気に入るだろと思われました。どこか間が抜けていて、それでどこかにしっかりした男らしい所のある点も、私より優勢に見えました。学力になれば専門こそ違いますが、私は無論Kの敵でないと自覚していました。(先生と遺書 二十九)

こんな感じで、この時の先生は、

「俺は何もかもでKに劣っている」

というコンプクレックスの塊となってしまっているのだ。

三角関係ってのは、本当に人間の劣等感を刺激するなあと、改めて感じる場面である。

そしてとうとう、先生はKから「お嬢さんへの恋」を告白されることになる。

彼の重々しい口から、彼のお嬢さんに対する切ない恋を打ち明けられた時の私を想像してみてください。私は彼の魔法棒のために一度に化石されたようなものです。口をもぐもぐさせる働きさえ、私にはなくなってしまったのです。(先生と遺書 三十六)

不意打ちを食らったも同然の先生は、この時は何も言い返せなかった。

「K」をやっつける「先生」

「お嬢さんへの恋」を告白してから、その後しばらく何の動きもないKだったが、ある日「お嬢さんの話」をふたたび先生に持ちかける。

ただ、これは先生にとって、待ってました の展開。

この時の先生は、あの日の「何も言い返せなかった」彼ではない

Kにダメージを与えるために、最も効果的な方法を心得ていたのである。

彼は私に向かって、ただ漠然と、どう思うというのです。(先生と遺書 四十)

この時のKは、先生を信頼しきっている。

信頼しきっているからこそ、先生への批評を求めているのだ。

先生と“無防備な”Kとのやり取りはこう続いていく。

この際なんで私の批評が必要なのかと尋ねた時、彼はいつにも似ない悄然とした口調で、自分の弱い人間であるのが実際恥ずかしいといいました。

(中略)

彼は(恋に向かって)進んでいいか退いていいかそれに迷うのだと説明しました。(先生と遺書 四十)

そこで先生は、すかさずKを攻める。

退こうと思えば退けるのかと彼に聞きました。すると彼の言葉がそこで不意に行き詰まりました。彼はただ苦しいと言っただけでした。実際 彼の表情には苦しそうな所がありありと見えていました。(先生と遺書 四十)

すっかり弱り果てているK。

そして、そんなKに向かって、先生は「あの一言」を言い放つ。

精神的に向上心のないものは馬鹿だ。

実はこの言葉。

そもそも、Kが以前、先生に向けて言い放った言葉だった。

当時の先生は、すでにお嬢さんに恋をしていた。

だからこそ彼はKに対して、強く言い返すこともできなかった。

「恋愛なんぞにうつつを抜かして。お前はバカか?」

まるでKは、自分をそう侮蔑しているようだった。

そのことを、先生はよく覚えていたのだ。

- あの時Kがどんな思いでその言葉を言い放ったのか。

- 普段のKの信条は、どんなものなのか。

- 今まさに、Kはどんな思いで苦しんでいるのか。

その全てを、今の先生は理解している。

今こそあの日の「K自身の言葉」を。

先生は「ここしかない」という絶妙なタイミングで、Kにぶつけたのだった。

精神的に向上心のないものは、馬鹿だ。

Kに勝つために、お嬢さんへの恋を成就させるために、先生は2度繰り返す。

そしてKの反応を、冷徹なまでに観察する。

「馬鹿だ」とやがてKが答えました。「僕は馬鹿だ」(先生と遺書 四十一)

そうつぶやくKは、最後まで先生の顔を見ることはなかった。

「自殺」する「K」

先生に完膚なきまでにやっつけられた「K」は、絞り出すようにこうつぶやいた。

「もうその話はやめよう」

そして懇願するように、こう言い直すのだった。

「やめてくれ」

それに対して、先生は残酷なまでに食らいつく。

それはまるで「羊の喉笛へ食らいつく」獣さながらだった。

やめてくれって、僕が言い出したことじゃない、もともと君の方から持ち出した話じゃないか。しかし君がやめたければ、やめてもいいが、ただ口の先でやめたって仕方があるまい。君の心でそれをやめるだけの覚悟がなければ。一体君は君の平生の主張をどうするつもりなのか(先生と遺書 四十)

ここで先生は、

「この話をやめるのは簡単だけど、君がお嬢さんの恋を諦めなくちゃ意味ないよね?」

と、ど正論をKにぶつけている。しかも、

「道のために全てを犠牲にするって、普段からそう言ってたよね?」

と、Kにとってもっとも痛いポイントを指摘しているのだ。

つまり先生の発言の主旨は、

「恋をやめる覚悟、君にはあるの?」

というものだといっていい。

それに対してKは、まるで独り言のように、こうつぶやく。

「覚悟、――覚悟ならないこともない」

このとき先生は、この「覚悟」という言葉の意味を、

「恋を諦める覚悟」

くらいに解釈して、その後は得意になっていた。

ところが、日一日と時がたち、先生はこの「覚悟」という言葉を咀嚼していく。

ある時、ふいに先生はある疑問を抱いた。

「あの時の覚悟って、“恋を諦める”覚悟じゃなかったんじゃないか?」

そして、彼の思考はこう続いていく。

「あれは、“恋に突き進む“覚悟”って意味だったんじゃないか?」

こうなると、先生の疑心悪鬼がふたたび強くなっていく。

そして、その疑いが頂点に達したとき、ついに彼はKを出し抜き、奥さんへの談判に踏み切るのだった。

先生は仮病を使って学校を休む。

そして、奥さんと二人きりの状況を作り出し、

「お嬢さんを私に下さい」

と、切り出した。、

「よござんす。差し上げましょう」

というのが奥さんの答え。

お嬢さんとの結婚は、あっけなく決まるのだった。

が、こうなると、今度は別の感情が先生を苦しめ出す。

それが「良心の呵責」である。

「自分はKを裏切った」

「Kに本当のことを言わなければ」

そんな風に数日間、悶々とする先生。

そんな矢先、ついに、事件は起きてしまう。

奥さんが、Kに「先生とお嬢さんの結婚」について話をしてしまったのだ。

その時のKの様子を、奥さんはこう説明している。

「どうりで私が話したら変な顔をしていましたよ。貴方もよくないじゃありませんか、平生あんなに親しくしている間柄だのに、黙って知らん顔をしているのは」(先生と遺書 四十七)

奥さんが、「あなたも喜んでください」と述べた時、彼は初めて奥さんの顔を見て微笑を洩らしながら「おめでとうございます」といったまま席を立ったそうです。そうして茶の間の障子を開ける前に、また奥さんを振りかえって、「結婚はいつですか」と聞いたそうです。それから「何か」お祝いを上げたいが、私は金がないから上げることができません」といったそうです。(先生と遺書 四十七)

それから数日後、遺書をしたためたKは、小さなナイフを手に取り、自室の布団の上で頸動脈を切って自殺をする。

スポンサードリンク

考察「K」の自殺の理由を考える

まずは「結論」から……

さて、いよいよ、この記事の一番の目的「Kの自殺の理由」について明らかにしていく。

記事冒頭で「Kの自殺」についてこう書いた。

Kの自殺の原因は「先生の裏切り」でも「失恋」でもない。

では、一体、Kの自殺の理由とは何なのか。

結論から言えば、それは大きく次の2つと考えられる。

- 「自分は強い人間になどなれない」と絶望したから

- 「自分は誰ともつながれない」ことを痛感したから

この2つは端的にこう言い換えられる。

- 信念の挫折

- 強烈な孤独

では以下で、考察をしていきたい。

出来事を「時系列」に整理

そもそも、Kの自殺に、

「先生の裏切りは関係ない」

「失恋は関係ない」

といえるのは、なぜなのだろう。

結論を言えば、

「先生の裏切り」のずっと前から、すでにKは自殺することを考えていた からだ。

そのことを読み解くために「自殺前」のKの様子を、改めて振り返ってみる必要がある。

そしてそれらを「時系列」に並べることが必要となってくる。

それらをまとめたのが以下だ。

| ① Kと先生の房州旅行 | ( 夏休み ) |

| ② Kとお嬢さんが急接近 | ( 11月 ) |

| ③ Kが先生に「お嬢さんへの恋」を告白 | ( 翌年の1月 ) |

| ④ 上野散歩、先生の「精神的に~馬鹿だ」発言 | ( 同年の2月頃 ) |

| ⑤ 先生が奥さんに「お嬢さんをください」と談判 | ( 約1週間後 ) |

| ⑥ 奥さんがKに「先生の結婚」について話す | ( 約5日後 ) |

| ⑦ Kの自殺 | ( 同じ週の土曜日 ) |

以上が、Kの自殺前の主な出来事だ。

そして、この①~④の出来事の中で、Kはすでに「自殺」をほのめかす言動を見せている。

「ふすま」が暗示していること

Kの自殺を考える上で、注目したい物がある。

それが「襖」だ。

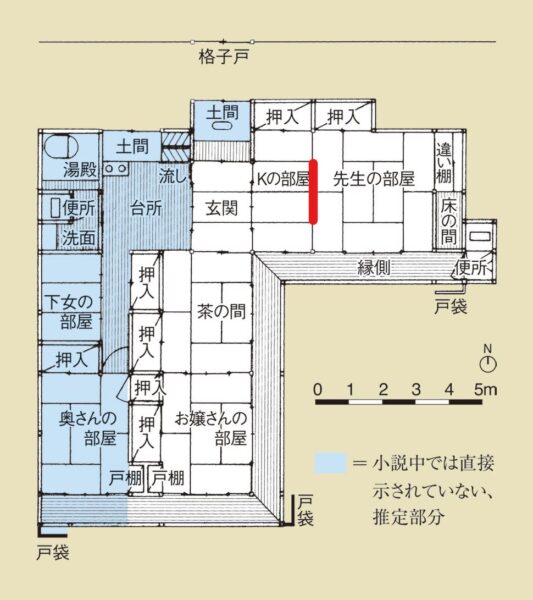

先生とKの部屋は隣合わせになっていて、、2人の部屋は「襖」によって隔てられている。

図の赤い線が、その襖だ。

物語において、Kはこの襖を3回ひらいている。(3回目は自殺した晩のこと)

まず、はじめて彼が襖を開いたのは「お嬢さんへの恋」を先生に告白した晩のことだ。

先の時系列でいえば③番で、それは1月のことだった。

十時ごろになって、Kは不意に仕切りの襖を開けて私と顔を見合わせました。彼は敷居の上に立ったまま、私に何を考えていると聞きました。(先生と遺書 三十五)

その後、Kはよもやま話をした末に「お嬢さんへの恋」を先生に告白する。

さて、ここで改めて「Kの人となり」を思い出してほしい。

ストイックで求道的。

道のためなら全てを犠牲にする。

養家から絶縁されても自らを頼み、先生からの手助けも断る。

Kはこれまで、そうやって一人で生きてきた人間だ。

だけど、ここでKは先生の存在を必要としているのだ。

彼にとって「襖を開ける」という行為は「先生を求める」ことを意味しているといっていい。

それが理由に、Kは「お嬢さんへの恋」を告白したうえで、先生に「どう思う?」と助言を求めているではないか。

繰り返す。

「Kが襖をあける」とは「先生を求める」ことなのだ。

では、Kが2度目に襖を開けたのは、一体いつだったか。

それが上野散歩から帰った晩で、時系列で言うところの④番。

つまり「精神的に向上心のないものは馬鹿だ」と言われ、先生に徹底的にやり込められた日の晩のことだ。

私はほどなく穏やかな眠りに落ちました。しかし突然私の名を呼ぶ声で眼を覚ましました。見ると、間の襖が二尺ばかり開いて、其処にKの黒い影が立っています。

(中略)

私は黒い影法師のようなKに向かって、何か用かと聞き返しました。Kは大した用でもない、ただもう寝たか、まだ起きているかと思って、便所へ行ったついでに聞いてみただけだと答えました(先生と遺書 四十三)

ここのシーンは、Kと先生が上記のような会話を交わすだけの、なんてことのないシーンに思われる。

おそらく、多くの読者も気にも留めずに読み飛ばしていたのではないだろうか。

だけど実際、ここはとても重大なシーンなのだ。

Kが自ら「襖を開ける」ということには、実は重大な意味があることは、すでに確認をした通り。

その点を踏まえ、このシーンを解釈してみた時、こんな考えが浮かぶはず。

本当はこのとき、Kは先生に何か言おうとしていたんじゃないだろうか?

実際、先生も、この晩のKの行動を不可解に思っている。

そして、ふと、Kの「ある言葉」を思い出す。

私は突然彼の用いた「覚悟」という言葉を連想しだしました。すると今までまるで気にならなかったその二字が妙な力で私の頭を抑え始めたのです。(先生と遺書 四十三)

Kの言った「覚悟」

そこにはどんな意味が込められていたのだろうか。

スポンサーリンク

「覚悟」が意味すること

さて、この「覚悟」という言葉をKが使ったのは上野散歩のときだった。

つまり先生に「精神的に向上心のないものは馬鹿だ」と言われたときだ。

「君にお嬢さんの恋をやめる覚悟がなきゃ、意味がないじゃないか」

先生にこう言われたKは、ふと独り言つようにこうつぶやいた。

「覚悟、――覚悟ならない事もない」

では、この「覚悟」にはどんな意味が込められていたのだろう。

少なくともKの理想と現実の矛盾を解決する「覚悟」であることは間違いない。

- 理想 = 強い人間になること

- 現実 = お嬢さんに恋をしていること

もちろん、彼の信条を優先するならば、お嬢さんの恋を諦めなくてはいけない。

だけど、彼の理性とはうらはらに、彼の感情がそれを許さないのだ。

だから彼は苦しんでいる。

じゃあ、そんな苦しみや矛盾をいっぺんに解決する手段とは何か。

Kにとってそれは一つしかなかった。

結論を言えば、Kはこの時「覚悟」という言葉を、「自殺する覚悟」という意味で使っていたのだ。

そこで、そのような視点から、改めて物語を読み返してみる。

すると、Kは実に、上野散歩の半年も前から「自殺」を考えていたことが分かってくる。

半年前とは、ちょうどKと先生が房州に旅行したころだ。

「自殺」を考え出した時期

房州旅行は、時系列で言えば①番、つまり夏休みのこと。

この頃すでに先生はお嬢さんに恋をしているし、Kも少しずつお嬢さんと仲良くなってきている。

先生はそんなKへの嫉妬心から、衝動的にこんな行動をとる。

ある時私は突然彼の襟首を後ろからぐいと掴みました。こうして海の中へ突き落としたらどうするといってKに聞きました。(先生と遺書 二十八)

そこは岩壁で、2人の眼前には大きな海が広がっていた。

「ここから突き落としてやろうか?」

先生は戯れに(だけど半ば本気で)そう言っているわけだ。

それに対してKは何と答えたのか。

Kは動きませんでした。後ろ向きのまま、丁度好い、遣ってくれと答えました。私はすぐ首筋を抑えた手を放しました。(先生と遺書 二十八)

先生がとっさに手を離したのは、Kの言葉に、なにやら「ただならぬもの」を感じとったからだろう。

このシーンから、Kがすでに「自殺」を考えていたことが読み取れるのではないだろうか。

そして時系列を見てみれば一目瞭然なのだが、この時のKは「先生の裏切り」も「失恋」も経験していない。

それどころか「お嬢さんへの恋」を先生に告白さえしていないのだ。

ただ、この頃のKはすでにお嬢さんに対する恋心を抱いている。

「海に落としてやろうか?」

「丁度いい、やってくれ」

2人のこのやり取りは、こうした状況下でのことなのだ。

つまり、Kの自殺の理由に「先生の裏切り」も「失恋」も関係がない。

彼を苦しめているのは、もっと別の“何か”だと考えるのが自然だろう。

スポンサーリンク

・

「遺書」の内容を考える

少なくとも夏休みの時から、Kは「自殺」を考えていた。

しつこいようだが、そのことは、Kの自殺が「裏切り」や「失恋」と無関係であることを表している。

そうした観点から、改めてKの「遺書」を読んでみよう。

手紙の内容は簡単でした。そうしてむしろ抽象的でした。自分は薄志弱行で到底行く先の望みがないから、自殺するというだけなのです。(先生と遺書 四十八)

手紙が抽象的なのは、Kの自殺の本当の理由が「裏切り」でも「失恋」でもないからだ。

それが理由に、Kは遺書の最後にこんな言葉を残している。

私のもっとも痛切に感じたのは、最後に墨の残りで書き添えたらしく見える、もっと早く死ぬべきだのに何故今までいきていたのだろうという意味の文句でした。(先生と遺書 四十八)

ここには、Kの「孤独」と「絶望」が表れているといっていいだろう。

そして、最後に書かれたこの箇所こそ、Kの本当の声だといっていい。

“本当の声”だからこそ、Kは遺書の最後に書いたのだ。

「はやく死ぬべきだった」

こう書いたKは「自分自身」にはっきりと絶望している。

そして、Kが絶望したのは、自分が「薄志弱行」だからである。

「薄志弱行」が意味すること

では、最後にこの「薄志弱行で到底行先の望みがないから」という言葉の意味を、詳しく考えたい。

「薄志」は「意志が弱いこと」であり、「弱行」とは「行動力がないこと」である。

これはKの理想像とまったくの真逆だといっていい。

これまで「道」のために、全てを犠牲にして生きてきたK。

家族も頼らず、友人も頼らず、自分だけの力で生きてきた。

彼の信念は「強い人間」になる事だったからだ。

欲望や迷いを断った、そういう自律的な人間になることが、彼の人生の目標だったのだ。

だけど、彼は恋をしてしまった。

生まれて初めての恋だっただろう。

同時にそれは、彼が生まれて初めて「人間を希求」した瞬間でもあった。

だけど、彼にとって「人を求める」ことは、弱い人間のすることだ。

明晰な頭脳を持つ彼は、それを痛いほど理解している。

それでも彼の本能は、どうしたってお嬢さんを求めてしまう。

一方で、彼の自我が「お前は弱い人間だ」と攻めてくる。

そんな苦悩のさなか、Kは思った。

「こんな弱いオレを、あいつはどう思っているんだろう……」

Kは友人を頼った。

これも長い付き合いの中で初めてのことだった。

だけど、彼は言った。

「お前は弱い人間だ」

――そうだった。

――そもそもオレは、アイツが言う通りの弱い人間だったのだ。

――どんなに努力をしたって、強い人間になんてなれっこなかったのだ

そうした強烈な実感と絶望が「薄志弱行」という言葉に現れている。

彼の遺書が簡潔なのは、Kが寡黙だからというものもあるだろう。

だけど、もっと本質的な理由がある。

彼は死を決意してもなお、依然として彼の「自我」に縛られてしまっている。

彼は最後の最後まで、お嬢さんを、そして先生を、心から「求める」ことができなかったのだ。

だからこそ、この遺書には「先生」への簡単な礼しか書かれていないし、「お嬢さん」に至っては名前さえ書かれていないわけだ。

この遺書の「簡潔さ」にこそ、Kの「絶望」と「孤独」が現れていると僕は思う。

スポンサーリンク

結論「Kの自殺の理由」は2つ

以上、Kの自殺の理由について考察してきた。

改めて、彼の「自殺の理由」を示すと、次の2つということになる。

- 「自分は強い人間になどなれない」と絶望したから(信念の挫折)

- 「自分は誰ともつながれない」ことを確信したから(強烈な孤独)

理想を求め、道のために全てを犠牲にしてきたK。

それでも彼は恋をしてしまい、それを友人に指摘されてしまった。

「そもそも強い人間になどなれなかった自分」というのを強烈に意識した瞬間だ。

信念の挫折、つまりこれが1つ目の理由だ。

そこに、Kの「自我」は彼に追い打ちをかける。

理想を追求するKの強い「自我」は、常に他者との繋がりを断つ。

そんな中、Kの感情は初めて人を求めた。

だけど、彼の「自我」が、それを許そうとしなかった。

お嬢さんに告白をすることも、先生を頼ることも、ついに彼はできなかった。

繰り返すが、全ては、彼の「自我」が許さなかったのだ。

強烈な孤独、これが2つ目の理由だ。

スポンサーリンク

・

まとめ『こころ』の主題

夏目漱石の『こころ』

ここに書かれた悲劇、その原因は一体なんなのだろう。

最後に、それについて思うことを書いて、記事を終えたい。

記事では「襖」について述べた。

「襖」とは、Kと先生を隔てるものであり、Kがそれを開けるとき、彼は先生を求めていた。

Kが死んだ晩のことを、先生はこう書いている。

私は枕もとから吹き込む寒い風でふと目を覚ましたのです。見ると、いつも立て切ってあるKと私の室との仕切りの襖が、この間の晩と同じくらい開いています。けれどもこの間のように、Kの黒い姿はそこには立っていません。(先生と遺書 四十八)

この間の晩とは、上野散歩から帰った晩のこと、つまり「最近はよく眠れるのか?」とKがたずねた晩のことだ。

あの時、先生はKの声に気づき、2人は何気ない会話をしただけだった。

だけど、ひょっとして、Kはあの晩、すでに死のうと考えていたのではないだろうか。

Kが自殺したのに「裏切り」も「失恋」も、本質的な理由ではないことは、この記事で述べてきた。

あの晩、Kが死ななかったのは、先生が起きていたからだった。

Kの声を、先生がキャッチできたからだった。

だけど、Kが死んだ晩、先生は眠ったままだった。

Kはあの晩と同じように、先生に声をかけただろう。

だけど、先生は眠ってしまっていて、Kの声には気が付かなかった。

そしてKは自ら命を絶った。

もしもその晩、先生がKの声に気が付いていたら……

いや、それは別にあの日の晩に限らない。

もし先生が、Kの孤独や絶望に耳を傾けることができたなら。

もしKが、自分の孤独や絶望を、素直に先生に伝えることができたなら。

きっと『こころ』に描かれた悲劇は起こらなかったはずなのだ。

僕はここに『こころ』の主題が込められていると思う。

『こころ』の主題、それは、

“こころ”が人間を孤独にしている

ということだ。

先生は、遺書の最後に、こんな言葉を残している。

私はしまいにKが私のようにたった一人で淋しくって仕方がなくなった結果、急に所決したのではなかろうかと疑い出しました。(先生と遺書 五十三)

Kも先生も孤独だったのだ。

そして彼らが孤独なのは、彼らが強い“自我”を持っていたからだ。

自我の別名を ”こころ”という。

そして、この作品のタイトルは『こころ』である。

漱石は、『こころ』の広告文で、こんな言葉を残している。

自己の心を捕へんと欲する人々に、人間の心を捕へ得たる此作物を奨む。

この作品が、現代の僕たちに教えてくれること。

それは、“こころ”によって傷つき傷つけあう、そんな悲しい僕たちのリアルな姿なのだろう。

※次は「先生の自殺の理由」の考察です。

コメント

記事全部読みました。「私」が奥さんと結ばれているという視点になるほどと感じました。それを踏まえて、気付きがあったので共有したいと思います。

「私」=「K」の生まれ変わり、という考察です。そうすれば、11頁11行目「どうもどこかで見たことのある顔のように思われてならなかった。しかしどうしてもいつどこで会った人か想い出せずにしまった。」のも腑に落ちる気がします。きっとめったに人と関わらない「先生」は「私」が「K」だと気が付いたから「私」を受け入れたし、「私」に遺書として秘密を明かした。「私(K)」が表れたから奥さんを残して死ぬことに心配がなくなった。→自分の秘密を打ち明けて「私」と「奥さん」が結ばれるという考察に繋がると思います。他にも腑に落ちる部分があったのでそういう視点で再度読んでみてください

コメントありがとうございます。

さっそく件の箇所を読んでみました。確かにそうした読みも可能ですね。僕はこれまで『こころ』を現実的な作品として読んできたのですが、しほさんの指摘を受けて「なるほど」とうならされました。そして、改めて『こころ』という作品の深みや可能性について考えさせられた次第です。「私=K」という視点に立ちつつ、改めて『こころ』を読んでみたいと思います。新たな視点をありがとうございます!